【2025年度版】長崎の秋の風物詩「長崎くんち」の見どころ&楽しみ方

毎年10月7日~9日の3日間、「長崎くんち」が開催されます。長崎随一の歴史とスケールを誇る祭りとあって、地元の人々がこの祭りに掛ける情熱は並々ならぬもの。期間中、市内はシャギリと呼ばれる囃子の音色や威勢の良い掛け声に包まれ、朝から晩まで祭り一色に染まります。

各会場の紹介をはじめ、奉納踊りを行う踊町のスケジュール一覧や鑑賞のコツ、街中で楽しめる庭先回りのことまで、エネルギッシュな祭りを思う存分満喫するためのポイントを紹介します。

江戸時代から続く大祭「長崎くんち」とは、どんな祭り?

「長崎くんち」は、長崎の総氏神「諏訪神社」の秋季大祭。1634年(寛永11年)にふたりの遊女が諏訪神社の神前に謡曲「小舞(こめえ)」を奉納したことが始まりといわれ、地元では「おくんち」の名で親しまれています。祭礼日は10月7~9日ですが、かつて旧暦の9月9日に行われていた時期があり、9日がなまって「くんち」となったという説が有力です。

国の重要無形民俗文化財にも指定されている奉納踊りは、長崎奉行の援助や出島を通して伝わる異国趣味の影響を受けながら、次第に絢爛豪華な内容に発展。現在は市内にある58の町を7つの組に分け、毎年持ち回りで担当しています。当番の町は「踊町(おどっちょう、おどりちょう)」と呼ばれ、それぞれに継承する独自の奉納踊りを披露。鬼気迫る渾身のパフォーマンスで全国から訪れる大勢の見物客を魅了します。

異国情緒にあふれた多彩な演し物は、ダイナミックな演出も見事

奉納踊りは、先頭に町印として立てた巨大な傘鉾と演(だ)し物で構成されます。演し物とは、祭りで披露される踊りや山車のこと。各踊町伝統の趣向に富んだ演し物はこの祭りの華となっています。

かつて国内唯一の海外貿易港・出島を拠点に栄えた長崎らしく、その意匠にはポルトガルやオランダ、中国といった異国の香りが漂います。

さらに町人の暮らしや風俗、世相なども反映し、種類は大きく「踊り」「曵物」「担ぎ物」「通り物」に分けられます。中でも、唐人屋敷に住む中国人直伝の「龍踊(じゃおどり)」、クジラの曳物から高さ5m以上の潮を吹き上げる「鯨の潮吹き」、約1tの櫓を宙に放り投げながら移動する「コッコデショ」などは人気があります。

〈主な演し物〉

※演し物は毎年変わるため、公式HPを確認

●踊り

踊りには、本踊と呼ばれる日本舞踊や詩吟に合わせて踊る詩舞、花柳流にゆかりのある阿蘭陀万歳(おらんだまんざい)の他、唐子獅子踊、獅子踊、櫓太鼓、剣舞などがあり、バラエティ豊かです。

●曵物

川船、唐人船、龍船、御朱印船、阿蘭陀船、宝船、大漁万祝恵美須船など港町・長崎を物語る船型の山車が中心で、山車を曳き回すスピードや力強さは圧巻。この他、鯨の潮吹きや曳壇尻などもあります。

●担ぎ物

大きな座布団を積み上げた山車を高く放り投げながら移動する太鼓山(通称コッコデショ)といった担ぎ物は、龍踊と並んで長崎くんちを象徴する演し物のひとつ。鯱を装飾した山車を頭上に放り投げる鯱太鼓もあります。

●通り物

美しい様式の行列が特徴の通り物。メインの曳物などとあわせて披露され、御朱印船で知られる本石灰町(もとしっくいまち)のアニオーサンをはじめ、弓矢八幡(はちまん)祝い船による奉納を行う八幡町の山伏道中、鯨の潮吹きを披露する万屋町が率いる親爺船(おやじぶね)、羽差船(はさしぶね)、持双船(もっそうぶね)の大船団があります。

〈2025年の踊町と演し物〉

・新橋町:本踊 阿蘭陀万歳(ほんおどり おらんだまんざい)

・諏訪町:龍踊(じゃおどり)

・新大工町:詩舞・曳壇尻(しぶ・ひきだんじり)

・榎津町:川船(かわふね)

・西古川町:櫓太鼓・本踊(やぐらだいこ・ほんおどり)

・賑町:大漁万祝恵美須船(たいりょうまいわいえびすふね)

詳細はこちら

観覧会場は4つ、それぞれの特徴は?

奉納踊りをじっくり楽しむなら、長崎市内に4カ所ある有料の観覧会場がおすすめです。中でも、この祭りの聖地である「諏訪神社」は根強い人気。事前予約購入の桝席が中心ですが、立見席ながら当日券を販売しているのもこの会場の特徴です。

また、社殿へ続く73段の石段「長坂」を開放した無料席もあり、奉納踊りを行う踊場を真正面に見下ろす特等席として好評です。ただし、抽選制で毎年かなり高倍率になります。この他、諏訪神社から渡御した神輿が逗留する「お旅所(たびしょ)」は、周辺にたくさんの露店が並んでお祭りムード満点。

また、踊場と観覧席が近く、演し物の迫力を肌で感じられる「八坂神社」、砂かぶり席がある「中央公園くんち観覧場」もあり、会場ごとに趣は様々です。

〈2025年「長崎くんち」観覧券〉

観覧券の販売や運営は踊場ごとに行っているため、詳細についてはそれぞれの公式HPまたは連絡先(電話)で確認をしましょう。

https://nagasaki-kunchi.com/kanranken/

※要事前購入、売り切れ次第終了

●諏訪神社

日程:10月7日(火)朝7:00~10:00、同夕べ16:00~19:00、

10月9日(木)朝8:20~11:20

料金:1桝4人掛けS席3万6,000円、A席3万円、B席2万4,000円、C席1万8,000円

バラ売り席B席6,000円、C席4,500円 ※相席の場合あり

立見席1,500円(当日販売のみ)

長坂整理券無料(7月にハガキによる応募をもとに抽選)

TEL:くんち踊馬場さじき運営委員会095-821-8596(諏訪神社内、平日9:30~15:00)

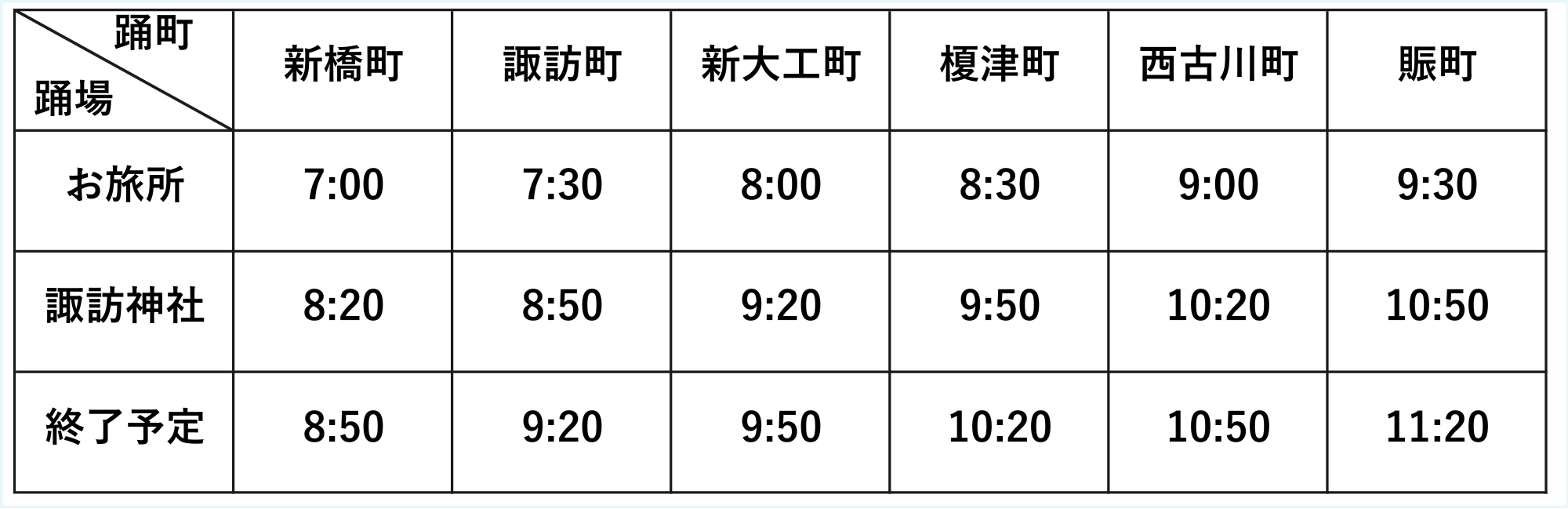

●お旅所

日程:10月7日(火)朝9:10~12:10

10月9日(木)朝7:00~10:00

料金:1桝4人掛け(全席座布団付き)S席2万4,000円、A席2万2,000円、B席2万円

TEL:お旅所さじき運営委員会095-823-9073(事務所開設日7月中旬、販売日以降は月・水・金13:00~16:00、祝日・お盆期間は休み)

●八坂神社

日程:10月8日(水)7:00~10:00

料金:1桝4人掛けS席3万円、A席2万8,000円、B席2万6,000円

TEL:095-822-6750(八坂神社さじき運営委員会、平日9:00~16:00、事務所開設6月上旬)

●中央公園くんち観覧場

日程:10月7日(火)夕べ17:10~20:10

10月8日(水)朝8:00~11:00

料金:砂かぶり椅子席7,000円

スタンド(腰掛式ベンチシート)S席6,500円、A席4,500円、車椅子席(介助者を含む2名1組のペア席)1万4,000円

TEL:長崎伝統芸能振興会095-822-0111(長崎商工会議所業務部内)

無料で楽しめる「庭先回り」もお得感たっぷりでおすすめ

会場以外で、もっと気軽におくんちを体験するなら、誰でも自由に見物できる「庭先回り」がおすすめです。庭先回りとは、各踊町が市内の事業所や商店、民家などに敬意を表し、その店先や門前で福分けとなる演し物を披露すること。狭い路上でも行えるよう演目を短くアレンジしてあることが特徴です。

会場で奉納踊りを終えた踊町は、連日9~20時頃まで市内各所で庭先回りを行います。演者の息遣いが聞こえるほど間近で楽しめ、空を切る傘鉾や曳物の激しい動きも、にぎやかなシャギリ(囃子)の響きも、まるでこちらに迫ってきそうにパワフル。観衆からは声援も飛び交い、ライブ感満点です。

庭先回りのスケジュールは、例年9月下旬頃から公式HPで公開する他、JR長崎駅構内の観光案内所や長崎空港などで配布している「庭先回りMAP」でも確認できます。

便利アイテムを活用して踊町の予定をチェック、スマートに見物を

会場内はもちろん、市中にも見どころが豊富な長崎くんち。7日には諏訪神社が祀る諏訪・住吉・森崎の御霊を載せた神輿がお旅所まで渡る「お下り」が、9日には諏訪神社に還る「お上り」があります。神輿の担ぎ手が参道を疾走する「もりこみ」は、気迫に満ちた祭りの見せ場。加えて、伝統衣装を纏った神職や稚児など総勢数百人の行進や各踊町の傘鉾が一堂に介するパレードも見逃せません。

こうした名物シーンや庭先回りを効率よく巡るには、踊町や神輿の位置をリアルタイムで検索できるNBC長崎放送アプリ「長崎くんちナビ」を活用するのがおすすめです。

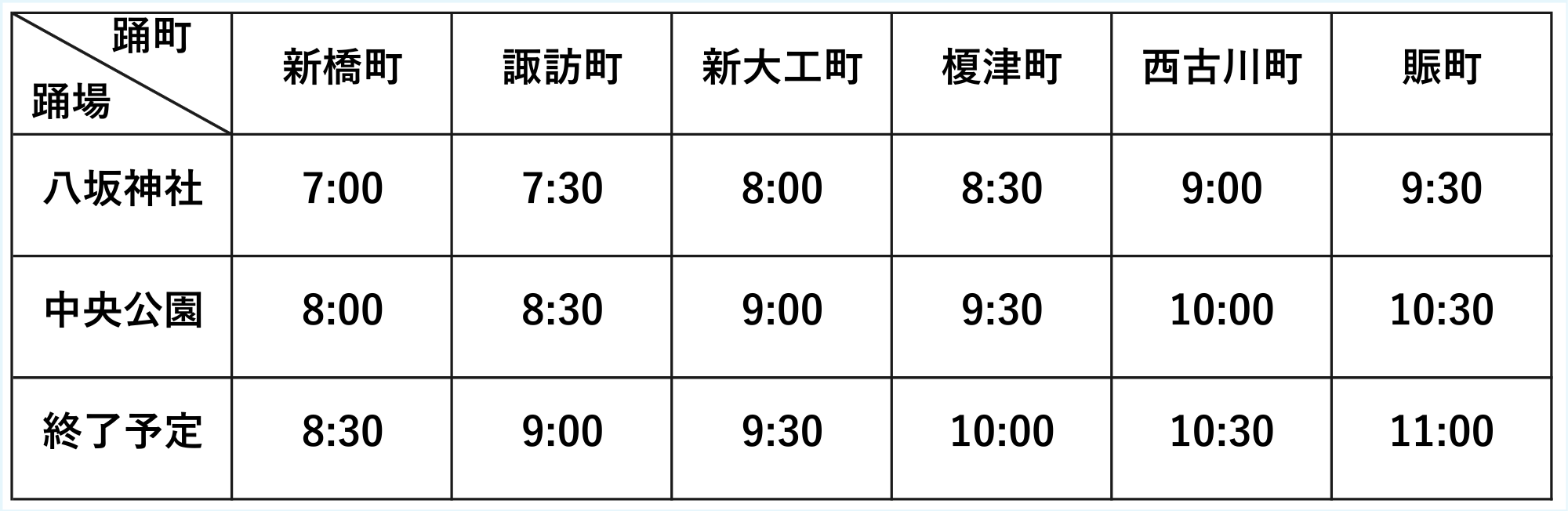

〈2025年「長崎くんち」踊町開催スケジュール〉

※雨天・荒天などの場合は日程・時間などが変更、または中断・中止される場合あり。詳細についてはそれぞれの連絡先へ電話または公式HPで確認を。

●<前日>10月7日(火) 朝

奉納踊終了後、順次庭先回り

11:30 流鏑馬神事(諏訪神社)

13:00 お下り(諏訪神社→お旅所)

13:30頃 (お下りの後)傘鉾パレード(国道34号線長崎市立桜町小学校前→旧長崎県庁前。途中、長崎市消防局前、TBM長崎ビル前、旧県警本部前で傘鉾回しあり)

●<前日>10月7日(火) 夕べ

奉納踊終了後、順次庭先回り

●<中日>10月8日(水) 朝

奉納踊終了後、順次庭先回り

●<後日>10月9日(木) 朝

奉納踊終了後、順次庭先回り

13:00 お上り(お旅所→諏訪神社)

独特の掛け声をマスターし、演者にエールを送って盛り上げよう

独特の掛け声を覚えておくと、おくんち見物の楽しさが一層アップします。例えば、「モッテコーイ」は、アンコールや「早く出て来い」の意。主に曳物や担ぎ物に対して使われ、本踊をもう一度見たい時には「ショモーヤレ(所望するからもうひとつやれ)」と呼びかけます。一方、全ての演し物に共通するのが「ヨイヤァ」。傘鉾を豪快に回した時や演し物の技がうまく決まった時などに「よくやった!」という気持ちを込めてコールします。

また、諏訪神社の長坂には白い法被姿の「白トッポ」という集団がおり、観客に掛け声の指導などを行って会場を盛り上げています。ぜひ一緒に演者たちにエールを送り、おくんちならではの醍醐味を満喫しましょう。

プレイベントやグッズ進呈など、奉納踊り以外にも楽しみが充実

祭りの見物以外にもプラスアルファの楽しみがあります。

ひとつは、「まきもの」。本来、御花(祝儀)のお返しに渡す引出物のことをいいますが、おくんちでは演者が観覧会場の来場者にばらまく習慣があります。多くは町印や演し物にちなんだ柄の日本手ぬぐいで、各踊町とも毎回オリジナルのデザインを用意します。縁起物とされ、観覧席への投げ入れが始まると、観客は総立ちになって争奪戦をスタート。中には1日で数種類集める強者もいます。

また、祭りに先駆け、3日の夕方から行う「庭見世」では、各踊町が町内の店や民家に傘鉾や曳物、楽器、衣装などの祭り道具、さらには祝いの品まで並べて一挙に公開。煌びやかな品々をじっくりと鑑賞できます。

- 長崎くんち

-

有料会場は長崎市内4カ所(諏訪神社、お旅所、八坂神社、中央公園くんち観覧場)、庭見世・庭先回りは長崎市内中心部各所

有料会場は長崎市内4カ所(諏訪神社、お旅所、八坂神社、中央公園くんち観覧場)、庭見世・庭先回りは長崎市内中心部各所  開催日時:本場所(奉納踊り)・庭先回り2025年10月7日(火)~9日(木)各日9:00~20:00頃(会場・踊町により異なる)

開催日時:本場所(奉納踊り)・庭先回り2025年10月7日(火)~9日(木)各日9:00~20:00頃(会場・踊町により異なる)

庭見世10月3日(金)17:00~22:00頃(踊町により異なる)

※荒天などの場合は日程・時間などの変更、中断・中止あり 長崎伝統芸能振興会095-822-0111 (長崎商工会議所業務部内)

長崎伝統芸能振興会095-822-0111 (長崎商工会議所業務部内) 祭り期間中、交通規制あり。詳細は10月上旬頃、公式HPや長崎県警察署のHPで順次公開予定

祭り期間中、交通規制あり。詳細は10月上旬頃、公式HPや長崎県警察署のHPで順次公開予定

異国情緒を感じる「界 雲仙」で、長崎くんちの余韻に浸る

長崎くんちの熱気と賑わいを満喫した後は、車で約1時間、雲仙温泉に佇む「界 雲仙」へ。和・華・蘭が織りなす長崎独自の美意識が息づく館内には、長崎くんちの華やかさと響き合うような、異国情緒あふれる空間が広がります。

雲仙地獄を源とする名湯に癒やされながら、長崎の文化と祭りの余韻に浸る贅沢な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

-2.jpg)