#01

島の畑文化の危機から誕生した「畑プロジェクト」

「星のや竹富島」の一角にある畑。プロジェクト開始以降、様々な伝統作物を栽培

竹富島は沖縄県の八重山諸島のひとつであり、石垣島から高速船で10分ほど。周囲約9kmの小さな島ですが、集落に足を踏み入れると琉球赤瓦の屋根に珊瑚の石垣、白砂の道という沖縄の原風景のような景色が広がり、国の重要伝統的建造物群保存地区にも指定されています。 珊瑚礁の隆起によって生まれた竹富島には、山も川もありません。作物の栽培には向かない土壌、乏しい水資源という厳しい環境の中、島の人々は土地に適した雑穀や芋、野菜を栽培することで島特有の畑文化を築いていきました。また神々への信仰が厚く、年間約20もの祭事を実施。奉納芸能に五穀豊穣を祈願するものが多いことからも、農業が島の文化に深く息づいていたことがうかがえます。 長年島の暮らしの一部であった農業ですが、観光業の発展などによって徐々に農業従事者が減っていきます。さらに1971年に八重山地方を襲った大干ばつ、翌年の沖縄の本土復帰で土地を売って島を離れる人が増え、農作物の収量は減少の一途をたどっていました。

◇「畑文化を守りたい」。そしてプロジェクト始動へ

島内の3つの集落と同様に、島の伝統的な建築基準を踏襲して築かれた「星のや竹富島」が開業したのは2012年6月のこと。竹富島の人々が大切にしてきた、「ウツグミ(一致協力し助け合う)」の精神を尊重し、暮らすように滞在できるリゾートとして時を重ねた今では、第4の集落とうたわれるほど島の風景に馴染んでいます。 客室が立ち並ぶ敷地内の一角で目を引くのが、季節の作物が実る畑。発端は1人のスタッフの強い思いからでした。

「畑プロジェクト」リーダーの小山隼人さん

東京出身の小山隼人さんは2016年、星野リゾートに入社し、離島に憧れて星のや竹富島への異動を希望しました。島を知るべくおじい、おばあの家に通って教えを請う中で、竹富島の環境や歴史から生まれた特有の文化に惹きつけられたといいます。学んだことを星のや竹富島のゲストにも伝えるため、島最大の祭事である「種子取祭(タナドゥイ)」のプログラム開発などの企画を担当。その過程で島の農業に精通している前本隆一さん(96歳)を通じて、島特有の畑文化が危機に瀕していることを知ったそうです。 前本さんは島の厳しい土壌において栽培方法など工夫を重ね、粟や稗(ひえ)、大豆、芋など様々な作物を栽培。祭事での奉納や島の風習にも農作物が欠かせないため、「畑仕事はこの島に住む身としての使命」との思いで長年畑を守ってきたといいます。小山さんが星のや竹富島に配属された頃、前本さん以外に農業を営む島民はほとんどいなかったそうです。 「島の貴重な畑文化を残したい」との思いから、小山さんは前本さんに師事。2017年、島特有の畑文化や農作物を継承する「畑プロジェクト」がスタートしました。

前本隆一さんから指導を受ける小山さん

◇土作りで島の土壌の厳しさを痛感

「伝統作物の復興と継承」を掲げて動き出した畑プロジェクトですが、土作りの段階から難航します。 「珊瑚礁でできた竹富島は表土が薄いため、鍬を下ろす度に石に当たるんです。なかなか掘り進められず、カキーン、カキーンと音が鳴り響いて、まるで炭鉱夫になった気分でした」と当時の苦労話を笑顔で話す小山さん。 畑に点在する石囲いはその時に掘り起こしたもので、多孔質のゴツゴツとした琉球石灰岩が島の農業の過酷さを物語っています。島の人々の協力によってようやく形になった畑で、プロジェクトスタッフは様々な作物の栽培に取り組んでいきました。

琉球石灰岩の石囲い。大きいものは掘り起こすのも一苦労

#02

島最大の祭りに欠かせない「粟(あわ)」の復興 - 畑プロジェクトの取り組み1

◇穂が出るまで3度のトライ。実った粟を「種子取祭(タナドゥイ)」へ奉納

プロジェクト当初から栽培を試みた作物が「粟」。竹富島では多くの祭事が執り行われますが、中でも五穀豊穣と子孫繁栄を祈願する「種子取祭」は、およそ600年の歴史を誇る島最大の祭りです。10日間にわたる祭事期間中、粟の種子下ろしの儀式や粟を用いた奉納芸能が行われることから、種子取祭における粟の重要性がうかがえます。 しかし竹富島では年々粟の生産量が減り、祭事において島産を使うことが難しくなってきました。そこで前本さんに栽培方法を学び、2017年10月に星のや竹富島の畑で粟の種まきを実施。日々世話をし、成長過程を写真で前本さんに確認してもらうこと4カ月。ようやく出た穂を実際に畑で見てもらったところ、なんとそれらは粟ではなく雑草だったことが判明しました。イネ科の植物は穂が出るまで島民でも見分けが難しいそうで、試行錯誤の末、3回目の種まきで念願の粟の穂を実らせたのです。 そして2018年9月、初めて粟を収穫し、島へ奉納。翌月に行われた種子取祭では、奉納芸能において星のや竹富島の粟が用いられました。現在は粟の生産者も少しずつ増えてきているそうで、星のや竹富島でも2018年以降欠かさず粟を奉納しています。

星のや竹富島の粟が使われた奉納芸能「ホンジャー」

◇日々戦いの粟栽培。それでも続ける意義

祭事において重要な粟は、島の伝統食にも馴染み深い作物です。種子取祭の期間に食される「イーヤチ」は、もち米に粟と小豆を混ぜて炊いた後に練り上げる餅のような食べ物。島産の粟が減少してからは他島で栽培したモチキビが代用品として用いられてきましたが、最近は島産の粟を使える機会も増えてきたといいます。

種子取祭の期間にあわせた催しでは、イーヤチをゲストに提供している

とはいえ栽培には数々の困難がつきまといます。沖縄は「台風の通り道」と呼ばれ、地形的に台風の影響を受けやすい地域。またある時はスズメが大量発生し、実を食べられてしまったことも。 「手間はかかりますが、粟は島にとってかけがえのない作物であり、大切な祭事に星のや竹富島の粟が使われるのは名誉なこと。奉納はこれからも続けていきたいです」(小山さん)

#03

島から消えた「クモーマミ」を探して - 畑プロジェクトの取り組み2

小粒の大豆「クモーマミ」。八重山諸島の小浜島の在来大豆であることから「小浜大豆」とも

◇「おじい、おばあに食べさせたい」。始まった種子探し

畑プロジェクトを語る上で欠かせないのが、かつて竹富島で栽培されていた在来品種の大豆「クモーマミ」。豆腐や味噌、マミヌスー(呉汁)など様々な料理に用いられてきましたが、安価な外国産大豆の流入で生産が途絶え、島からなくなってしまいました。 「そういえば、島に大豆がないな」。豆腐が大好物だった小山さんは、ふと思い立って前本さんに聞いてみたところ、見せてくれたのが2Lのペットボトルいっぱいに詰められた大豆。ただし種子が死んでいて、まいても実らないと言われたそう。 「自分の畑で採れた大豆で作った豆腐はうまかった」。懐かしそうに語る前本さんをはじめ島のおじい、おばあから大豆の話を聞き、小山さんの胸に湧き上がったのが「島の大豆を復興させたい」という使命感でした。 そこでまず行ったのが、竹富島で育てていた大豆のリサーチ。すると小浜島の在来大豆である「クモーマミ」だとわかり、島中をあたりましたが見つけることはできませんでした。種子探しが難航する中、石垣島の沖縄県立八重山農林高等学校で研究目的に保存・栽培していることが判明し、貴重な種子4㎏を譲り受けました。

◇島の子どもたちと豆腐作りにチャレンジ

2019年2月、種子の半分を前本さんや島の人々におすそ分けし、残りの半分を島の保育所の園児たちと星のや竹富島の畑で種まき。同年6月、スタッフが島民へ日々の感謝の気持ちを伝える年に一度のイベント「集落の日」に、島の子どもたちとクモーマミで豆腐を作り、島の人々へ振る舞いました。

クモーマミを使った豆腐作りに子どもたちも興味津々

「おじい、おばあが喜んで食べてくれたのですが、ただ懐かしがるのではなく、今まで聞いたこともなかったクモーマミにまつわる話を次々語り出したんです。思い出の味を口にしたことで記憶が呼び起こされたようで、食が持つ力をあらためて感じました」と小山さん。「竹富島には昔ながらの手法にこだわった島醤油があるのですが、星のや竹富島でもその製造をお手伝いしています。いずれはクモーマミや島の在来種の麦で作って、ゲストの皆様にも提供したいですね」と、クモーマミを用いた商品開発にも意欲的です。

#04

島民の健康を守ってきた「命草(ぬちぐさ)」の活用 - 畑プロジェクトの取り組み3

星のや竹富島で栽培している命草(一部)

◇命草の効能を伝え、味わう機会を提供する「命草畑」

かつては常勤の医師がおらず、医療体制が整っていなかった竹富島で島民の健康を支えてきたのが、ハーブや野菜などの「命草」でした。島の人々は病気やケガなどの際、症状にあった薬効を持つ命草を煎じて飲んだり絞って塗ったりと活用することで健康を保ってきました。その名の通り島民の命を守ってきた貴重な文化ですが、その効能や風習を知る島民は年々少なくなり、今は病院や市販の薬で治すのが一般的になっています。 そこで2019年6月、命草文化を次世代に伝えるべく新たに作ったのが「命草畑」。栽培する命草は島の子どもたちが、竹富島の文化継承活動に尽力されている新田初子さんから命草の種類や効能を学びながら集落内で採取しました。 畑に植え付けたのは風邪の時などに煎じて飲用するシーショ(赤紫蘇)、虫刺されや傷口に絞った汁を塗布したというハンダマ(水前寺菜)の他、クミスクチンやニガナ、ヨモギなど島で古くから親しまれてきた命草。5カ月後には子どもたちと一緒に収穫し、星のや竹富島のダイニングで命草を使ったランチを振る舞いました。

集落内の命草を採取する新田初子さんと島の子どもたち

◇命草文化を受け継ぐ「蒸留酒~KUNUSHINA~」が誕生

星のや竹富島で育てている作物の中でも、命草は宿泊客に提供しやすく、用途も多岐に渡ります。命草畑では40種類ほどを栽培し、ダイニングでの食事やラウンジで楽しめるハーブティーなどに取り入れています。 また、現在畑プロジェクトで力を入れているのが、命草を使った蒸留酒造り。醸造所の方との縁を得て、オリジナルの蒸留酒の開発を進めてきました。 そして誕生したのが蒸留酒「KUNUSHINA」です。星のや竹富島の畑で収穫した月桃、ピーヤシ(島胡椒)、グアバなど7つの命草に、沖縄産のタンカン、波照間島産の黒糖をブレンド。命草の豊かな香りに柑橘の爽快感が加わった個性あふれる味わいです。 2024年11月15日からは、星のや竹富島の冬のディナーコースにてカクテルでの提供の他、料理に用いる食材の香りづけなどにも活用されるそう。今後も竹富島の多彩な命草や果実を使用した蒸留酒の開発を検討中とのことで、これからの展開が楽しみです。

#05

「畑プロジェクト」の今。そしてこれから

2017年のスタート以降、前述した作物以外にも島で採れる芋、通称「竹富芋」をはじめ様々な伝統作物に取り組んできた畑プロジェクト。数々の試行錯誤を経た現在は島の土壌に合い、強い紫外線にも負けずに育ち、収量もよい作物を中心に栽培を行っているといいます。

粟、クモーマミ、ウツマミ(下大豆)など収穫した穀物と豆類

畑プロジェクトスタート時は風前の灯だった伝統作物の栽培。プロジェクトの進行に伴い、栽培に興味を示す島民が増えてきているそうで、現在は5~6人が栽培を行っているとのこと。 「もしかしたら、自分の知らないところでもっと増えているかもしれません。新たに実った種子が島の方々によって広がっていたらうれしいですね」と小山さんは期待を寄せます。 島の農業を守ってきた前本さんは「自給自足を必要とする時代がまた訪れると思う。そうなった時を見据え、この島で暮らす上で欠かせない畑文化や作物を残していく必要がある。島特有の種を守るのが自分の使命だったから、この先もその種子を守っていってほしい」と、畑プロジェクトに思いを託します。 島の畑文化が一過性の話題ではなく持続的な産業として発展することで、経済効果が生まれていく。島に生きる人々の思いと行動によって守られてきた伝統作物の継承は、その根幹ともいえるでしょう。

「今後はお世話になった島の方々に恩返しをしていきたいです」と小山さん

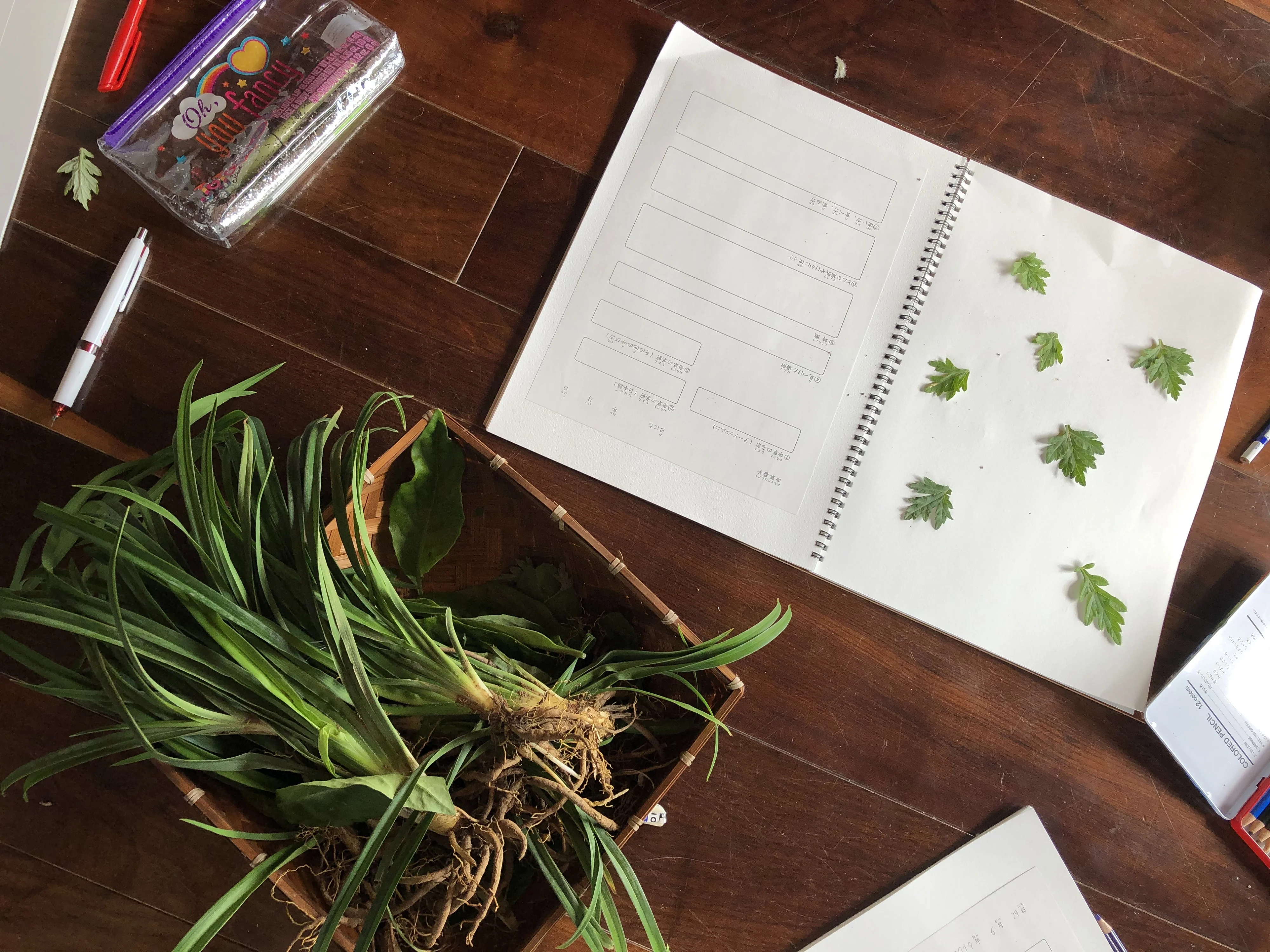

◇次世代への継承。そのためにできることを

「畑プロジェクト」を取材する中で一貫して感じたのは、島の子どもたちの存在です。クモーマミでは種子の植え付けから収穫、豆腐作りを子どもたちと一緒に実施。命草では集落内での採取に始まり、植え付けや収穫をともに行い、命草について学ぶための「命草ノート」や、月桃の葉で虫よけを手作りするアクティビティなども行われました。 他の作物でも同様です。失われつつある島の畑文化・食文化に子どもたちが楽しみながら興味を持てるよう、星のや竹富島では様々な機会を設けています。

小山さんが前本さんに出会ったことで芽吹いた「伝統作物の継承」という思いの種。その小山さんが今は次世代へとその種を託す側になっています。竹富島には小中併置校はありますが高等学校がなく、中学卒業後はほとんどが島から巣立っていきます。2019年にクモーマミの種子を一緒にまいた子どもたちの中には、そろそろ成年を迎える子も。小山さんは子どもたちへの思いを語ります。 「クモーマミが実ったように、その子たちの心に『島へ帰る』という思いの種が芽生えた時、受け入れられる土台を築いておきたいですね。たとえその時に自分はいなかったとしても、戻ってきた子たちが受け継いでいけるように」 まだ帰ってきた子はいないそうですが、いつか来るであろう日のために、小山さんとプロジェクトのスタッフは日々畑と向き合っています。 島のいたるところに伝統作物の畑が広がり、その恵みをいつでも味わえる―。そんな日が来るのも、もしかしたらそう遠くはないかもしれません。