青森に来たら、

絶対に味わってほしいものがある。

ここで出逢うひと、出合う景色は、

私たちのとっておき。

祭りの昂ぶり、

澄み切った自然の空気の美しさ。

旅に出なければ、味わえないもの。

この魅力を、もっともっと、

たくさんの人に伝えたい。

その気持ちをつなぎ続けて、20年。

星野リゾートは、青森愛を詰め込んだ、

とびきりの旅を届けてきました。

愛あふれる、青森旅へ。

これまでも、これからも。

ずっとずっと。

青森の旅を楽しくする。

MOVIE

王林さん×星野リゾート

青森20周年記念ムービー

青森愛あふれる王林さんをナビゲーターにお迎えし、星野リゾートの想いを届けます。

EVENT

湯けむりメモリー20th

20周年前ねぶた

つむぐ青森愛プロジェクト

酒のあで雪見列車

20周年スペシャル記念公演 in みちのく祭りや

20色で彩る「あおもり灯篭」

どさ?元湯さ!温泉手形

おいらせ氷瀑バス

氷瀑クリスマス

氷瀑カプセルトイ

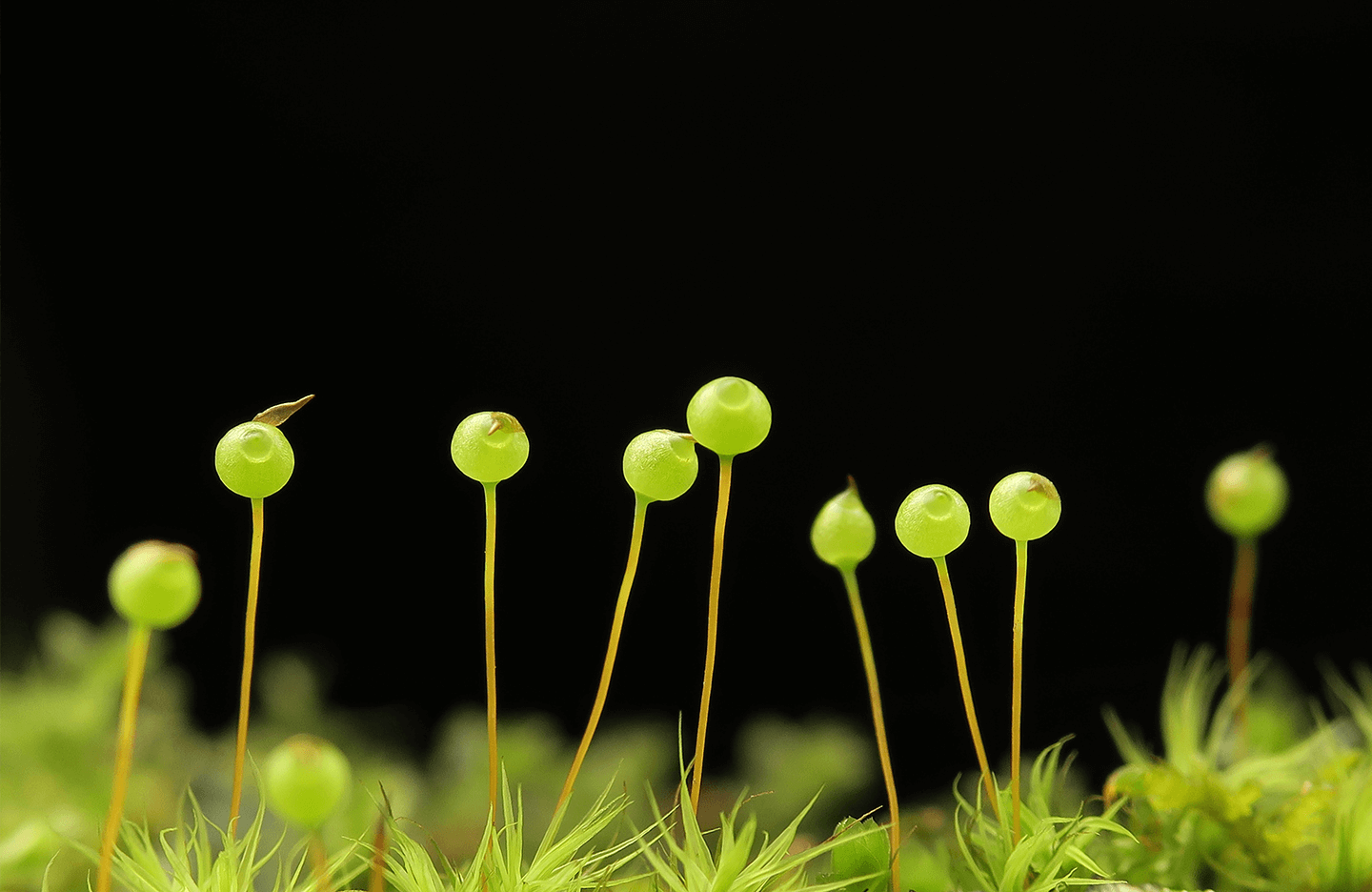

おいらせ苔旅

苔カプセルトイ

おいらせこけ玉氷

春のお苔見

せせらぎシードルガーデン

ねぷたの絵付け体験

2025年11月1日~2026年10月31日

湯けむりメモリー20th

元湯は祝20周年。皆様の思い出や感想を記念カードに…。地元の方は20年の思い出を、遠方の方は今日の想いをぜひお聞かせください。お寄せいただいた言葉は一冊の冊子にまとめ、「温泉の絆」として形に残します。ご記入の方には記念ステッカーをプレゼント。ご参加お待ちしております。

2026年4月制作開始~7月完成

20周年前ねぶた

20周年を記念し、「愛あふれる、青森旅へ!」というテーマにあわせて、青森屋が応援しているねぶた師、北村麻子氏にご依頼し、前ねぶたを制作します。2026年8月の青森ねぶた祭に出陣予定です。※画像はイメージです。実際の新作は、8月開催の青森ねぶた祭にて初披露されます。

2026年3月始動~10月作品完成

つむぐ青森愛プロジェクト

「青森愛」をテーマに、三沢市出身のアートディレクター森本千絵氏と県内の伝統工芸職人がコラボ。それぞれのこだわりが詰まった作品を創作します。完成品の展示に加え、制作過程を間近で見られる公開制作も青森屋で開催。職人の技と情熱に触れるひとときをお楽しみください。※画像はイメージです。実際の新作は、完成後に施設内にて披露されます。

2026年1月24日~2月15日の土日限定

酒のあで雪見列車

車窓から雪原の絶景を眺め、青森の地酒と郷土料理のおつまみ「あで」を味わう冬の観光列車。南部地方・津軽地方・下北地方の味を集めた「あでセット」が自慢です。地元の方との方言での交流や、お囃子の生演奏も楽しめ、冬の青森の魅力をまるごと満喫できます。

2026年8月29日(土)16:30

20周年スペシャル記念公演 in みちのく祭りや

20周年を記念し、これまでご縁のあった青森ねぶた祭・弘前ねぷたまつり・五所川原立佞武多・八戸三社大祭のお囃子団体をお迎えします。青森屋のスタッフとともにお囃子の生演奏を披露する、一夜限りの特別公演です。

詳細はこちら

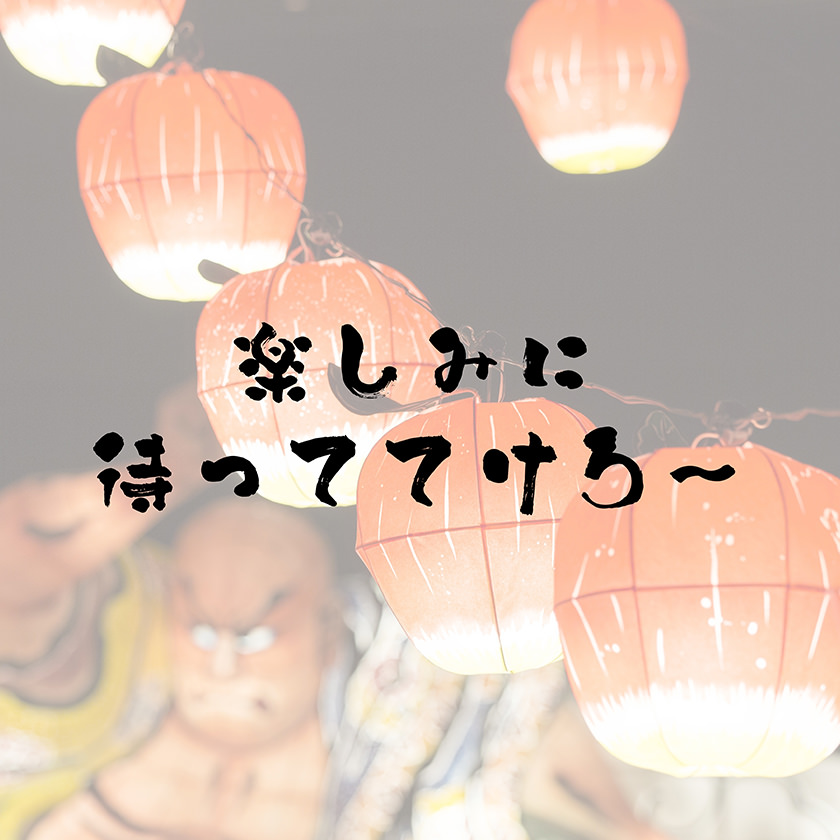

2025年12月3日~2026年10月31日

20色で彩る「あおもり灯篭」

20色の灯篭で彩られた20周年限定の写真スポットです。青森の四季の色を表現した灯篭が滞在を華やかに彩り、ご友人やご家族との記念写真におすすめです。

2025年11月1日~2026年10月31日

どさ?元湯さ!温泉手形

地元のお客様向けに、温泉手形をご用意しました。1回のご利用につきスタンプを1つ進呈。スタンプを20個集めた方には、20周年記念ロゴ入りの手ぬぐいをプレゼントします。青森のあたたかい「温泉愛」を、手ぬぐいとともにお持ち帰りできます。

2026年1月17日~通年

おいらせ氷瀑バス

奥入瀬渓流の冬を代表する「氷瀑」の世界をデザインしたユニークなバス。2つの氷瀑をモチーフに、繊細な氷がやがて壮大な造形へと変化していく様子を描いた特別仕様です。普段は遠くからしか見ることのできない氷瀑を、乗る前から楽しむことができ、バスを降りた後に見る本物の氷瀑への高揚感を味わえます。

詳細はこちら

2025年12月5日~12月25日

氷瀑クリスマス

奥入瀬渓流の冬の風物詩「氷瀑」に着想を得た、幻想的なクリスマスイベント。エントランスでは、20周年記念の「氷瀑クリスマスツリー」や「氷瀑サンタクロース」がお出迎え。氷の芸術が織りなす神秘的な世界をお楽しみいただけます。

2025年12月5日~2026年3月1日

氷瀑カプセルトイ

氷瀑のアクティビティを2つ体験された方に、オリジナルグッズが当たる「氷瀑カプセルトイ」を1回プレゼントします。旅の思い出をご自宅でもお楽しみください。

2026年4月10日〜10月31日

おいらせ苔旅

苔の魅力に深く向き合う宿泊プラン「おいらせ苔旅」が進化。「苔スイートルーム」で苔に包まれながら、客室温泉で癒しのひとときを。人気の「おいらせ苔パフェ」「苔カプセルトイ」も楽しめます。朝から晩まで、全身で奥入瀬の苔の世界をご堪能ください。

詳細はこちら

2026年3月16日~10月31日

苔カプセルトイ

苔にまつわるご体験に参加いただくと、苔カプセルトイを1回まわすことができます。苔カプセルトイでは、家に帰ってからも苔の魅力を楽しめる20種類の景品の中からひとつが当たります。

詳細はこちら

2026年6月5日~8月30日(金・土・日限定)

おいらせこけ玉氷

奥入瀬渓流の景色を味覚でも楽しむスイーツ。苔玉を表現したかき氷を、天然の苔玉の成り立ちを表すコンディメントと共にご提供。見た目はもちろん、自然の歴史も味わいながら、苔の魅力をより深くご堪能ください。

詳細はこちら

2026年3月16日~5月31日

春のお苔見

春の奥入瀬渓流。足元に目を向ければ、川柳で「苔の花」と詠まれる小さな生命の輝きが広がります。この春限定の苔の姿をテーマにした「春のお苔見」を開催。苔の生態を学び、森の散策でじっくりと観察し、可憐なスイーツでその魅力を味わう。苔の奥深い世界へと静かに誘う、知的な体験をお届けします。

詳細はこちら

2026年7月1日〜10月31日

せせらぎシードルガーデン

日本一のりんご産地、青森ならではのシードル体験を!県内各地から厳選した約20種のシードルが集結し、贅沢な飲み比べが楽しめます。りんごの品種や造り手の想いが詰まった一杯を味わいながら、奥深い青森のシードル文化を丸ごとご堪能ください。

詳細はこちら

2026年5月中旬~7月31日まで

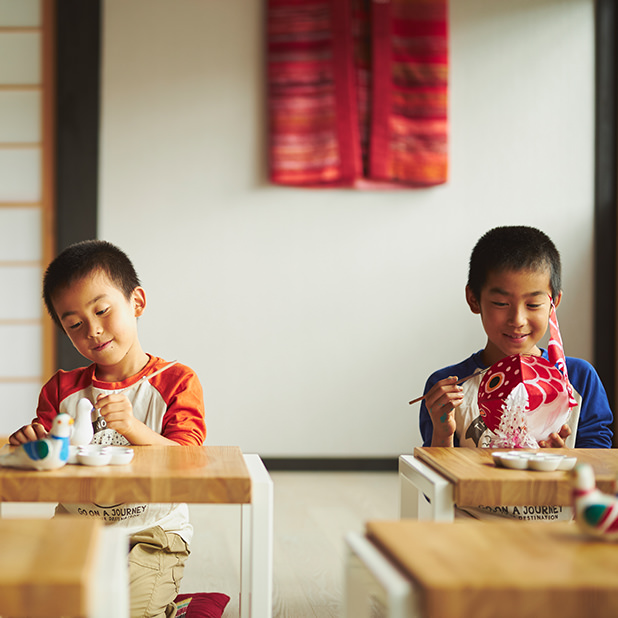

ねぷたの絵付け体験

ねぷた師に直接教わる弘前ねぷたの絵付け体験。歴史や技法を学びながら、武者絵や美人画に挑戦します。夜は自身で描いた絵を灯篭にして「津軽四季の水庭」に浮かべる幻想的な「眠り流し」も。弘前ねぷたの文化を未来へつなぐ特別な時間をお届けします。

詳細はこちら

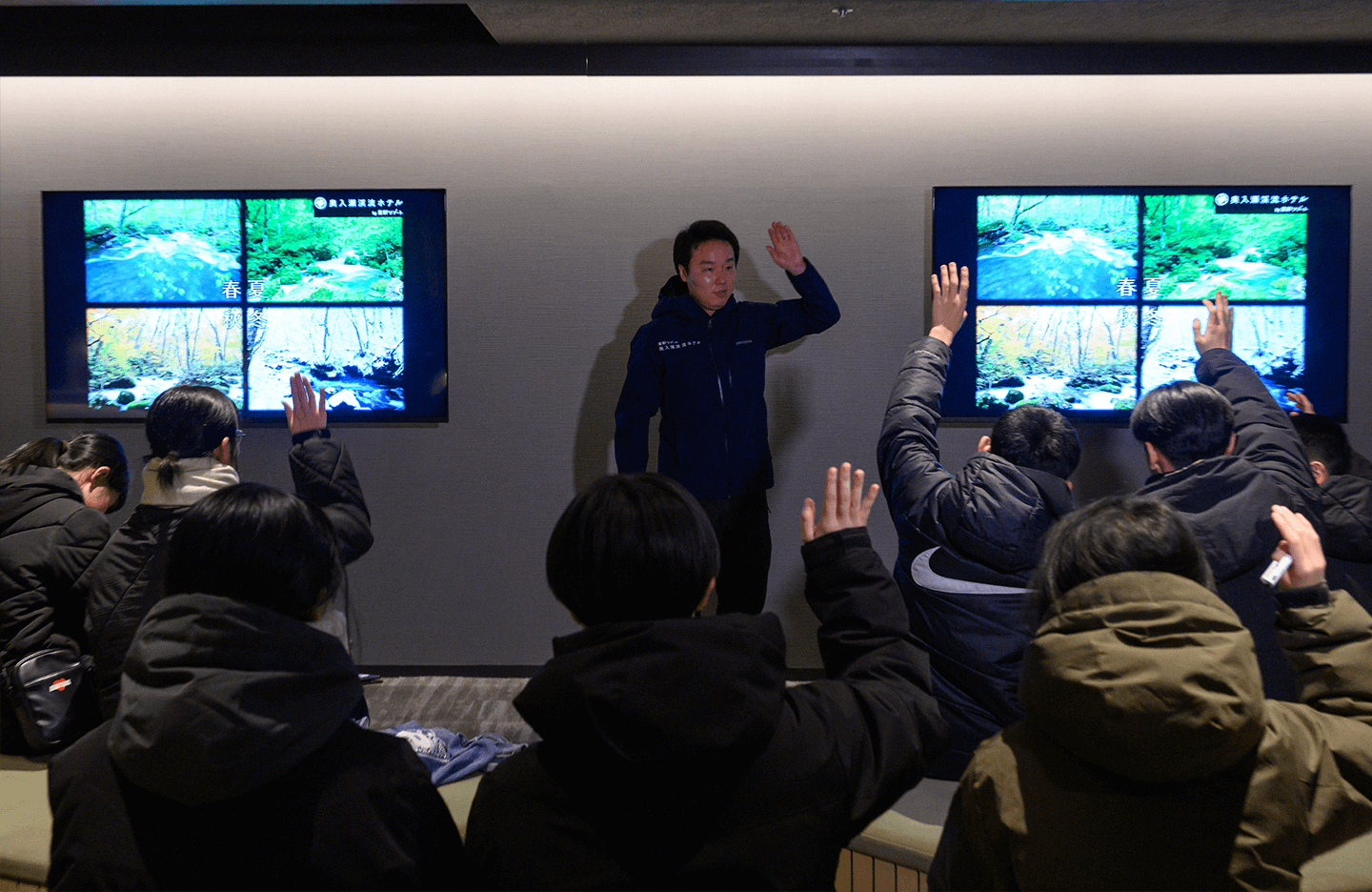

出演者は全員スタッフ!?

毎晩、熱気に包まれるお祭りショー

文化も会話もディープ!

コミュニケーションを生む

方言プログラム

氷瀑ツアーで冬季営業を再開。

その裏側にあった、泥臭い挑戦

空間ごと津軽三味線の音に包まれる、

プロとスタッフによる生演奏

コロナ禍のお祭りロスから生まれた、

ねぷた師連携プロジェクト

土壌づくりから編むまで。

泥臭く伝統を繋ぐ「きみがらプロジェクト」

ねぶた師の北村麻子さんを応援。

夏は祭りに全力投球する青森屋

青森屋の魅力は“人”だ!

のれそれ青森 〜ひとものがたり〜

苔愛あふれるスタッフが挑む、

奥入瀬渓流ホテルの苔ブランディング

“不純な動機”から“奥入瀬の主”へ。

ガイドが挑む100年後の森づくり

青森の風土や生産者の思いを伝える、

フレンチレストランの料理長

みちのく祭りや

お客さまに祭りの熱気を365日体感していただきたいという思いからスタートしたプログラム「みちのく祭りや」。2006年のオープンから15年をむかえた22年4月、さらに祭りの熱気を感じるショー会場に生まれ変わりました。青森ねぶた祭、弘前ねぷたまつり、五所川原立佞武多、八戸三社大祭と、個性的な夏の祭りをホテルの中で体感していただけます。

詳細はこちら

青森屋の目玉プログラムといえば、県内のお祭りを一挙に楽しめる「みちのく祭りや」ですよね。お祭りをショーにしようと思ったのはなぜでしょうか?

青森屋が「祭り」をテーマにショーを始めたのは2006年のことです。前年に運営が星野リゾートへと変わり、どうすれば青森の魅力を発信できるのかを考えるなかで、地域に息づく「祭り」に着目しました。

当初は食事しながらショーを観覧いただくスタイルだったのですが、より多くの方々に祭りの熱気と魅力を届けられるよう、2022年にショーに特化したスタイルにリニューアルしました。

リニューアルしてからどのように変わったのでしょうか。

以前はステージ上でのパフォーマンスでしたが、より臨場感あふれる体験を届けるため、ステージと客席の垣根を取り払い、山車が駆け抜け、跳人が目の前で跳ね、演者の熱が観客に届く一体感ある空間になりました。

青森は冬が長く、短い夏にものすごい熱気で盛り上がるのですが、そんな青森の四季をストーリー仕立てで表現しています。

ショーのために、地元のお祭り団体を毎晩呼んでいるのですか?

いいえ、通年営業のあるプログラムなので、毎晩同じ時間に出演できる方をお招きするのが難しく、青森屋のスタッフのなかから有志を募って演者チームを組んでいます。

えっ! 演者はスタッフのみなさんだったんですね。お祭りにはお囃子や太鼓などの演奏もありますが、みなさんお祭り経験者なのですか?

経験者もいますが少数ですね……。最初はお囃子団体の方を招いて教えていただき、その後は教えられるスタッフがトレーナーとなり、後輩へ伝授しています。

それぞれ担当するお祭りがあるんですか?

基本的にはすべてのお祭りができるように練習していきます。手振り鉦(がね)や笛、太鼓などのほかに、虎舞やストーリーテラー、影絵の演出などもスタッフが行います。

覚えるのが大変そう……! お二人はなぜショーの演者として志願したのでしょうか。

2020年10月に入社したのですが、楽しそうに演奏する先輩方を見て志願し、2021年7月にデビューしました。

リニューアルの際に、演出家の方たちもすごい熱を持って取り組んでくれていたので、練習はもちろん頑張りましたし、チーム内でぶつかったこともありました。無事に初日を迎えられたときには感動し、学生時代に所属していた部活の最後の大会以上に泣きました。

大人になってから、泣けるくらい感動する達成感はなかなか得られないですよね。小山石さんはいかがですか?

私は2013年入社なのですが、1年目は奥入瀬渓流ホテルに配属になり、当時は冬季休館があったんです。2年目の春に青森へ戻ってくるタイミングで、お祭りのショーに興味があったので、人事に直談判して青森屋へ異動させてもらいました。以来、10年以上、ショーの演者をしています。

演者チームは何人くらいですか?

お囃子を実際に演奏しているスタッフは、ざっくり30人くらいで、シフト制を採用しています。

通常の業務もあると思いますが、いつ練習するのでしょうか。

デビューする前は、練習も業務の一部として組まれています。デビューしたあともショーの前にはリハーサルの時間があって、その時間に音合わせをしています。その日のメンバーとともに全力で記憶に残るショーにしたいので、今でも毎日緊張しています。

お客さんの反応はいかがですか?

感動して泣いてくださる方もいます。私たちの演奏に合わせて手拍子してくれたり、ノリノリで体を揺らしてくれたりする姿を見ると、こちらまで幸せな気持ちになります。業務を忘れてお客さんと一体になれる時間なので、毎日楽しいです。

売店で勤務しているときに声をかけていただくこともありますし、ファンレターが届くこともあるんです。お子さんが描いた絵を添えてくださる方や、チェックアウト時にお部屋に手紙を残してくださる方、写真と長い手紙つきでお菓子と一緒に送ってくれる方も。

"推し"の演者さんとかも出てくるかもしれませんね。今後の展望があれば教えてください。

オリジナルグッズをもっと作りたいですし、その日の演者の名前や写真が出ると、それこそ推し活みたいに楽しんでいただけるかな思います。まだまだ青森屋のスタッフが演奏していることは認知されていないので、もっと伝わると嬉しいです。

あとは、お祭り団体の方たちとのつながりはこれからも大切にしたいため、周年イベントなどでお招きしたり、逆に私たちが本場のお祭りに参加したりして一緒に演奏できたらと思います。

現在のショーは日本語対応のみで行っておりますが、将来的には海外のお客さまにもお楽しみいただけるよう、多言語対応が可能なショー構成を考えてみたいです。

これからもみちのく祭りやを通して、世界中の方々に青森の祭りの素晴らしさを伝えていきたいです。

文・取材

栗本 千尋(くりもと ちひろ)

青森県八戸市出身、在住のライター。高校卒業後に上京。旅行会社、編集プロダクションなどを経て2011年に独立し、フリーライター/エディターに。人が温かく自然豊かな地元で子育てするため、2020年にUターン。雑誌やウェブメディアで、青森の魅力を発信中。取材で訪れて以来の星野リゾートファン。

ディープな青森を楽しむ、方言尽くしのプログラム

方言専用のチェックインカウンター「よぐきたねカウンター」や、館内に隠れたヒントで解く「方言クロスワード」、青森の方言講座「これであなたも『あおもリンガル』」、館内にのQRコードを読み取れば方言が聞ける「のれそれ方言Navi」、ラジオ体操を津軽弁で楽しむ「津軽弁ラジオ体操」などを通じて青森の方言に触れられ、ディープに青森を楽しめます。

詳細はこちら

青森屋には、「これであなたも『あおもリンガル』」というプログラムがあるんですよね。どんなものですか?

「あおもリンガル」は「青森」と「バイリンガル」を掛け合わせた青森屋オリジナルの言葉です。「バイリンガル」は2か国語以上喋れる人のことを指しますが、青森の方言は他の地方の方からすると、聞きとるのが難しい独特の言葉なんです。青森屋では、その言葉を話せる人を「あおもリンガル」と呼びます。

青森県内にはおおまかに分けて津軽弁、南部弁、下北弁の3種類があるのですが、それぞれ話せるスタッフがいるので、どの方言が当たるのかは、その日のお楽しみです。

そもそもこのプログラムはどうして始まったのですか?

方言は青森の魅力のひとつなので、それをゲストにも体感していただきたいという思いから始まりました。「せっかく青森に来たのに方言を聞く機会がなくて残念」というお客さまからの声もあったので、方言も含めて青森にどっぷり浸かれるようなプログラムを提供しています。

館内の至るところに方言がちりばめられているのですが、「それはどういう意味?」などのお声がけをいただくこともあり、お客さまとのコミュニケーションが生まれています。

標準語で記載されていれば、わざわざ会話する必要がないことを考えると、「読めない」というある種の不便さが生むコミュニケーションなんでしょうね。櫻庭さんは県内出身とのことですが、地域でいうとどのあたりですか?

父は黒石市、母が平川市出身、私は主に青森市で育ったので、生粋の津軽人です。父は津軽弁にプライドを持っていて、かつて東京に住んでいたときにも「俺の言葉だぞ」と、方言全開だったそうです。私が生まれたときにも「津軽弁マスターに育てる」と宣言していたと聞きました(笑)。

津軽人のサラブレッドだ(笑)。一方の尹さんは韓国出身なんですよね。日本語を覚えたうえで青森の方言を覚えるのは難しかったのでは?

日本語を勉強するときは、ドラマやアニメなど教材がたくさんあったのですが、方言は教材が少ないので大変でしたね。単語自体は覚えればなんとかなるのですが、イントネーションを正しく話すのは難易度が高く、方言ネイティブのスタッフにお願いして録音してもらうこともありました。

それが、今では立派な「あおもリンガル」に……! 青森の方言の魅力はどんなところですか?

私の出身地である韓国にももちろん方言はあるのですが、語尾やイントネーションが違うくらいなんです。

津軽弁は、「どさゆさ」だけで会話が成立するところが興味深いです。「どさ」は「どこに行くのか」、「ゆさ」は「温泉に行ってくる」で、青森の方言は寒いがゆえに短い言葉になったといわれていますが、そういう工夫をしながらコミュニケーションをとろうとしていたことに、青森の人の営みや温もりを感じます。

私の思う方言の魅力は、その言葉でしか表現できない微妙なニュアンスまで伝えられるところですね。例えば「腹がニヤニヤする」というのは、「なんだかちょっとお腹の具合が良くない」ということなんですけど、「お腹が痛い」とかではなくて、「ニヤニヤする」としか言いようがないんです。

確かに、標準語にはない繊細なニュアンスを表現できる方言はありますよね。ただ、西日本側の人たちは堂々と方言を使うのに、青森や東北の人たちは方言を隠そうとする傾向がある気がするんです。

私の同世代でも、親や祖父母の言葉でしか聞いたことがないという人は多いですね。でも、方言を話せることは、それこそ2か国語を話せるくらい素晴らしいことだと思うんです。

同じ津軽弁でも、地域によってちょっとずつ違うし、教科書で習うわけじゃないから家庭によっても変わる。方言は“生き物”なんですよね。

情報や流通の発展により独自性が保たれていた言葉が消えてしまうのは寂しいので、こうしたアクティビティを通じて伝えていきたいんです。

さらなる「あおもリンガル」としての展望があるようでしたら教えてください。

数年前にあった、チェックインからチェックアウトまですべて方言のみで滞在ができるという宿泊プランを復活させたいです。あらゆるものが方言でしか説明されないし、スタッフとのコミュニケーションも方言じゃないとできないくらいに(笑)、方言にどっぷり浸かれる企画をいつかできたらなと思っています。今後は、他のスタッフやゲストにも伝播していって、自分も方言を使おうかなと思ってもらえることが目標です。

方言は伝えていく人がいないと、消えゆく言葉になってしまいます。微力ではありますが、青森屋のさまざまなアクティビティを通して、青森の温かい方言を発信していきたいです。

文・取材

栗本 千尋(くりもと ちひろ)

青森県八戸市出身、在住のライター。高校卒業後に上京。旅行会社、編集プロダクションなどを経て2011年に独立し、フリーライター/エディターに。人が温かく自然豊かな地元で子育てするため、2020年にUターン。雑誌やウェブメディアで、青森の魅力を発信中。取材で訪れて以来の星野リゾートファン。

2017年に、それまで冬季休業していた同ホテルを、冬の営業開始に踏み切らせた。軽井沢星野温泉ホテル、リゾナーレ八ヶ岳など、幅広い施設を経験し、現在は軽井沢星野エリアのトンボの湯で活躍中。

氷瀑ライトアップツアー

2018年12月から9年間、奥入瀬渓流ホテルは冬季休館していました。冬の営業を開始させるために着目したのが「氷瀑」です。冬は厳しい寒さに包まれる奥入瀬渓流では、岩肌を流れる伏流水が少しずつ凍って重なり「氷瀑」を形成。ライトアップされると幻想的な光景が広がります。2017年にバスツアーが誕生し、同時に念願の冬季営業が叶いました。

詳細はこちら

奥入瀬渓流ホテルは冬季休業していた時期があったんですよね。それはなぜですか?

どうしても奥入瀬渓流はグリーンシーズンや紅葉のイメージが強く、冬の集客が難しかったからです。紅葉の時期が終わると一気にホテルの稼働が落ちるので、11月中旬頃から約5か月間は休館していました。

集客が難しいなか、冬期営業をしようと考えたのは?

星野リゾートは、ホテルの運営を任されているマネジメント会社なので、収益を最大化することが使命なんです。グリーンシーズンは客室が8割は埋まっている状態だったので、そこから収益を上げていくには限界がありました。

社内外からも「営業期間をもっと延ばしてみたらどうか」と提案があり、方法を模索するようになりました。

冬の奥入瀬渓流にも魅力があると思うのですが、集客はそんなにハードルが高かったのでしょうか。

私たちも魅力を認知していたのですが、観光客を呼ぶための障壁が多かったんです。冬は飛行機の本数が減りますし、青森市や八戸市からのバスもなくなり、青森市から奥入瀬までを繋ぐ八甲田山方面の道路も閉鎖されてしまうんですね。行政からも冬に観光客を呼べないという悩みを聞いていました。

冬の交通インフラが奥入瀬まで整っていなかったんですね。

そうなんです。奥入瀬渓流ホテル単独ではどうにもできないので、いろんな方に協力をお願いしました。行政をはじめ周辺のホテルや、アクティビティ会社、もちろん青森屋も含め、一つのチームのようになっていきました。

県と市と話し合いを重ねてアクセス面をなんとかできそうな算段がついたところで、「冬季営業を開始したい」と、うちの代表を説得しました。

代表は冬季営業に反対していたんですね!?

ずっと反対していて、営業再開のときですら、まだ反対していました(笑)。「3年経っても赤字だったら、すぐやめるように」と言われましたね。運営会社の代表として、厳しいことも言わなくてはならない立場なので、そこはやむを得ずだと思いますが。

どのようにして冬のコンテンツを考えていったのですか?

冬の魅力の提案をするために、前年の冬季に一部のメンバーが残って、冬のコンテンツ開発1000本ノックをしたんです。何回も渓流に足を運んで、魅力になりそうなネタを集めました。

休館中はホテルの収入がなく、電気代すら赤字になってしまうので、真っ暗な建物の中で一部屋だけ電気をつけて仕事をしていましたね(笑)。

暗い建物の中でミーティングを重ねたんですね……! 1000本ノックの内容が気になるのですが、覚えているものはありますか?

雪の中に露天風呂をつくって「かまくら露天風呂」にしようとか、雪化粧をした美しい奥入瀬渓流を撮影するツアーを組もうとか、いろんな案が出ましたね。今では冬の定番になった氷瀑がそびえる露天風呂「氷瀑の湯」も、このときに出た案です。

氷瀑ライトアップツアーが今の形に行き着くまでには、どんな背景がありましたか?

最初は自力でできないかと考え、投光器のようなものを持っていって照らしてみましたが、全体がぼんやり明るくなるだけで、全く魅力的に見えませんでした。技術もないし、費用もいくらかかるかわからない。

そんななか、以前、十和田市が単発のイベントでライトアップをやったことがあったことを知りました。しかし、発電機で電気を作っていたため、環境負荷の問題で継続できなかったようです。

私たちもその課題を解決したいと思っていたところ、ちょうど「国立公園満喫プロジェクト」という国のプロジェクトが始まり、県や市に観光を盛り上げるための予算がつきました。十和田市がパナソニックと繋がりがあったことから協力を依頼し、移動式の照明の仕組みを導入してもらったのです。

全国的に見て、氷瀑ツアーは他にも存在するんですか?

以前はまったくなかったのですが、最近は競合が増えてきたようです。ただ、奥入瀬渓流は山の中に入っていかなくても、バスから降りたら目の前で氷瀑が見られるので、明らかな強みとして評価されています。

お話を聞いていて、すごく泥臭くチャレンジされていたんだなと感じました。なぜそこまでできたのでしょうか。

誰かが動かないと、誰も動かないんですよ。「冬季営業をはじめるのでバスを走らせてください」と言うだけではダメで、実際にオープンしているところを見せなくてはなりません。もう、自分たちが動くしかないっていう、使命感だったと思います。

いざ冬季営業を開始したところ、東北エリアのみなさんからたくさんの応援の言葉をいただきました。冬は東北どのエリアも観光の閑散期になります。奥入瀬渓流はもちろんですが、東北にとっても冬に観光客を呼ぶのは悲願だったのだと思います。

文・取材

栗本 千尋(くりもと ちひろ)

青森県八戸市出身、在住のライター。高校卒業後に上京。旅行会社、編集プロダクションなどを経て2011年に独立し、フリーライター/エディターに。人が温かく自然豊かな地元で子育てするため、2020年にUターン。雑誌やウェブメディアで、青森の魅力を発信中。取材で訪れて以来の星野リゾートファン。

ご当地楽「津軽三味線生演奏」

全国に展開する温泉旅館ブランド「界」では、地域の魅力を楽しんでいただけるよう、伝統工芸、芸能、食などを満喫できるおもてなし「ご当地楽」を用意しています。プロの津軽三味線奏者とスタッフによる生演奏を、毎晩開催。そのあとは演奏体験も提供しています。マンツーマンで指導を受けられる手業のひととき「津軽三味線の達人技に触れる体験」も。

界 津軽では、津軽三味線の生演奏を鑑賞できるんですよね。初歩的な質問ですみません、そもそも三味線と津軽三味線の違いって……?

三味線には大きく分けて3種類あります。三味線の棹(さお)の太さによって「細棹」「中棹」「太棹」に分けられ、津軽三味線では太棹を使用しています。津軽三味線の起源は、明治時代、盲目の「仁太坊(にたぼう)」という人物が、生計を立てるために家々を演奏して回ったことだと言われています。

そして津軽三味線の最大の特徴は、その演奏法にあります。芸妓さんが弾くような上品な演奏とは異なり、叩くように弾く「叩き奏法」で演奏するんです。力強くて音に迫力があるのが特徴です。

山火さんも津軽三味線をステージで演奏しているとのことですが、津軽三味線との出合いはいつですか?

私は岩手県の一戸町出身なのですが、祖母が民謡協会にいた影響で、小学生の頃から謡(うた)と踊りを習っていて、中学生になってから津軽三味線を始めました。高校生のとき、部活動が中心の生活で、もう半ば部活が嫌いになっていたんですけど(笑)、学校生活の息抜きとして三味線がある環境でしたね。

息抜きだったんですね。津軽三味線の魅力ってなんでしょうか。

演奏に迫力があるので、空間がまるごと津軽三味線の音に支配されるような没入感で、現実の悩みやストレスも忘れられるんです。

三味線には楽譜があるんですか?

文化譜と呼ばれる楽譜があります。ピアノの楽譜は五線譜ですが、三味線は3本だけなんです。弦が3本あるので1本ずつ線になっていて、その線の上に、音符ではなく数字が振ってあります。三味線にも1から18まで数字が振ってあるので、その位置の弦を撥(ばち)で叩き、音を奏でます。

そこだけ的確に叩くのは難しそうですよね。

おっしゃる通りで、三味線を習得するときに一番難しいと感じたのはそこでした。叩くように力強く、一気に下ろさないといけないので、初期の頃は正しい位置に当てられるようにする練習がメインでした。

ある程度、弾けるようになるまでにどれくらいかかるものですか。

実際に曲の演奏に入るまでに1か月くらいですかね。曲によって新たな奏法やテクニックなども覚えなくてはならないので、曲を練習しながら習得していきます。

例えば、左手で弦を押さえ、右手に持った撥で上から下に向かって叩くように打つのがベーシックなのですが、反対に下から上に向かって、すくい上げるように鳴らす奏法「スクイ」や、弦を押さえてる手でも音を出したり、撥で打つのと左手ではじくのを組み合わせた「カマシ」と呼ばれる奏法などがあります。

三味線のプロに演奏してもらうだけでもコンテンツとしては成立すると思うのですが、わざわざスタッフが三味線を弾けるように練習して演奏に加わるというのは大変ですよね。ここまでするのはなぜでしょうか。

星野リゾートでは、一人のスタッフがお部屋の清掃からレストラン、フロント業務まで、マルチタスクで行います。調理を知っているからこそレストランサービスで調理方法をしっかりとお伝えできたり、お部屋の清掃を自分たちがしているからこそお部屋のくつろぎ方をフロントでお話しできたりするんです。

「界」のスタッフはさらに、三味線をはじめご当地のものを自分たちの手でお客さまに届けるわけですが、自分たちで三味線を弾くからこそ、チェックインのときに三味線の良さをしっかりご案内できるんです。それは、お客さまの滞在をアレンジできることに繋がります。

お客さまの反応はいかがですか?

「三味線が見たくて来ました」という声もいただいております。ゲストの表情まで見えるような距離感で演奏しているので、夢中になってくださっているのを見ると嬉しく思いますし、演奏後に「上手だったよ」と直接お声がけいただくこともあります。界 津軽に宿泊したことにより三味線に興味を持ってくださる方もいるので、やりがいがありますね。

三味線の師匠であるおばあさまは宿泊に来られたことはありますか?

実はまだないんです。この前帰省した際に、実家にあった三味線で全曲披露してきたのですが、そのときは「上手になったね」と喜んでいました。今祖母は75歳なのですが、いずれ泊まりにきてもらって、演奏を見てもらいたいですね。

今後の展望があれば教えてください。

津軽三味線は手元を見ないで弾けるのが理想なのですが、私はいまだに弦を押さえる番号を見てしまうので、客席に顔を向けたまま演奏できるようになりたいです。

また、スタッフ全体のスキルの底上げもしたいですね。弾ける曲が少ないとセットリストが固定化されてしまうので、連泊されるお客さまにとっては毎日同じ内容になってしまうと思うんです。みんなが複数曲を弾けるようになり、日によって曲を変えられるようになったら最高です!

文・取材

栗本 千尋(くりもと ちひろ)

青森県八戸市出身、在住のライター。高校卒業後に上京。旅行会社、編集プロダクションなどを経て2011年に独立し、フリーライター/エディターに。人が温かく自然豊かな地元で子育てするため、2020年にUターン。雑誌やウェブメディアで、青森の魅力を発信中。取材で訪れて以来の星野リゾートファン。

ねぷた師連携プロジェクト

毎年160万人が訪れる「弘前ねぷたまつり」。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で2020年夏は中止に。例年、このお祭りを目的に訪れる宿泊者も多く残念だという声が寄せられました。また、弘前ねぷた絵師の方々は活躍の場を失うことに。そこで界 津軽では絵師の方と連携し、館内で弘前ねぷたを楽しんでもらえるよう館内にねぷたギャラリーを造成しました。

ねぶたには「青森ねぶた」や「弘前ねぷた」「五所川原立佞武多」などありますが、界 津軽ではどこのねぶたを扱っていますか?

弘前や黒石の扇形のねぷたを扱っています。

諸説ありますが、全国的にも有名な青森ねぶたは戦がモチーフの勇ましい作品が多く、「ラッセラー」という掛け声とともに戦いに向かう雰囲気なんですね。

一方で弘前や黒石のねぷたのモチーフには幽霊絵が多く、「ヤーヤドー」という情緒的な掛け声で、戦から帰ってきた武士を鎮魂するような雰囲気があります。観客と山車の距離が近く、絵のタッチも非常に繊細で、柔らかさがあるのが特徴です。

界 津軽でのねぷたのコンテンツはどれくらいありますか?

通年で設置しているのが、ねぷたの絵を展示している通路「ねねね」です。津軽弁で「今夜は寝ないぞ」という意味なのですが、もともとねぶたは「眠り流し」といって、厄除けや、夏の夜の眠気を吹き飛ばしたいという意味が起源だとも言われています。

そのほかにも食事どころと繋がる道すがらや、客室棟に繋がる一部に扇形の小さいねぷたの実物を展示しています。また、季節によってはねぷたの絵付け体験や、実際のねぷたの絵を再利用してうちわを作るアクティビティを用意することもあります。

地元の人にとって弘前ねぷたはどんな存在ですか?

1年で最も欠かせないイベントですね。青森県は四季に富んでいて、春・夏・秋・冬、どの季節も素敵なのですが、冬の期間がすごく長いんです。 特に津軽だと、5月末くらいまで道路の横に雪が残っていることもあります。

寒い冬をじっと耐え忍び、すごく短い夏に、津軽の人たちのエネルギーを一気に爆発させるのが、このお祭りですね。お囃子を聞くだけで胸が高鳴ってきます。

工藤さんは弘前出身とのことですが、ねぷたに参加したことはありますか?

学生の頃からねぷたの団体に関わっていて、太鼓を叩いていました。子どもが生まれてからは子どもと一緒にねぷたを引っ張っています。伝統と言うとかっこいいですが、日常に近いですね。

そうやって日常に溶け込むようにして、代々続いてきたお祭りなんですね。界 津軽が開業したのは2011年とのことですが、そのときすでに、ねぷた関連のコンテンツはあったのですか?

そうですね、徐々に増えていったと聞いています。特に力を入れたのが、2020年のことです。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、界 津軽もお客さまが大幅に減少しました。また、「弘前ねぷたまつり」が中止となり、地域では落胆の色が見られました。そこで、地元の方に向けた新しいねぷたの楽しみ方を提案するために 「ねぷた絵展示ギャラリー」が誕生しました。

たまたま当館の売店で扱っている津軽塗の作家さんがねぷたの絵師を兼業していたので、そこからお話が広がりました。

ねぷたの絵師さんは専業ではないんですね。何名くらい展示に参加されたんですか?

ねぷたの絵師さんは兼業されている方が多く、それこそ津軽塗の作家さんや、りんご農家さんなど、さまざまな職業の方がいます。お祭りが終わったら次の年の絵の仕込みを始めるので、発表の場があるならと好意的に受け取ってくださり、10人ぐらいの方が協力してくださいました。

当時、ねぷた絵を購入することもできたと聞きました。

はい。作品は絵師さんがそれぞれ値段を付け、5〜6万円から高いものでは20万円以上するものもありました。最終的に3、4点ほどが売れ、主に地元の方が購入されました。特に有名な絵師である三浦呑龍さんの作品は早く売れましたね。

祭りが中止になり絵師さんたちの仕事の場がなくなってしまったので、ただ展示するだけではなく、生まれた利益を絵師さんに還元することが、文化の継承に繋がるのではないかという思いもありました。

観光業も大打撃だったと思いますが、地域のプレイヤーを応援する方向に向かえたのが素敵ですよね。

「界」というブランドのミッションは、「温泉旅館文化を未来に残すこと」なんです。ご当地の文化の魅力もセットなので、文化が倒れてしまうと温泉旅館文化を残せなくなります。

作家さんや職人さんが苦しいときは一緒に危機を乗り越えたいですし、活躍の場を作っていくことも、地方の文化を未来に残していくことに繋がると思っています。

今後の展望はありますか?

地域の文化に興味を持つお客さまが増えているので、本来の眠り流し体験をできる企画を考えています。絵師さんにレクチャーを受けながら、ねぷたの絵に色付け体験や蝋引き(ろうびき)体験をして、それを灯籠にして、水庭でねぷたを池に浮かべるというものです。

また、ねぷたの絵師さんだけではなく、青森では後継者不足が課題となっている伝統工芸や一次産業などもあります。界 津軽ではアクティビティとしてお客さまに提供することで、文化の持続可能性にも寄与していきたいです。

文・取材

栗本 千尋(くりもと ちひろ)

青森県八戸市出身、在住のライター。高校卒業後に上京。旅行会社、編集プロダクションなどを経て2011年に独立し、フリーライター/エディターに。人が温かく自然豊かな地元で子育てするため、2020年にUターン。雑誌やウェブメディアで、青森の魅力を発信中。取材で訪れて以来の星野リゾートファン。

きみがらプロジェクト

青森屋が2019年から取り組む「きみがらプロジェクト」は、馬の力を借りて畑を耕し、馬糞をたい肥とし、作物を育て、馬の食料を確保していた、かつての青森の暮らしの再現を目指した活動です。馬耕、トウモロコシの栽培、馬の飼料、皮を利用した工芸品づくりまで資源循環しています。

*「きみがら」とは、青森の方言でトウモロコシの皮のことです。

きみがらプロジェクトはどういう経緯で始まったのですか?

私の入社前に始まったプロジェクトなのですが、社内で旅の提案を発案する「魅力会議」から生まれたと聞いています。当初は「きみがらスリッパを客室の備品にしよう」という単純な案だったようですが、既製品を置くだけでは青森屋が目指す「地域との協働」や「おもてなしの価値」が伝わりきらないのではないか、という議論になったそうです。

そこで、きみがらスリッパの歴史を調べたところ、かつて馬の産地だった南部地方で、飼料用のトウモロコシの皮「きみがら」を無駄にしないための、“もったいない精神”から生まれた文化だとわかりました。馬を家族のように大切にしてきた南部地方の歴史とも親和性が高いと考え、単に製品を扱うだけでなく、畑で材料を育てる段階から収穫、そしてお客さまの製作体験までを一貫して行うことで、かつての暮らしを再現するという、大きなプロジェクトへと発展しました。

「客室の備品にするだけでは物足りないから自分たちで育てよう」って、考え方がすごくストイックですよね(笑)。取り組みをスタートすることがまず第一難関だったと思うのですが、継続するのも大変だろうなと想像できます。苦労した点について教えてください。

まさにゼロからのスタートだったそうです。まずは地元で活動する「きみがらスリッパ生産組合」の当時の会長のところへ相談に行き、立ち上げメンバーは組合に加入しました。毎週水曜日に3時間、数か月かけて編み方を習得しました。

私は2021年からこのプロジェクトに参加していますが、実はその手前の土壌づくりも非常に難しいんです。かつてポニーのいた場所を畑にしたからか、酸性土壌で植物が育ちにくく、毎年、堆肥を入れて耕し、土質を調整する作業を繰り返しています。

私は2022年から参加しましたが、農業の知識が全くない状態でした。1年目は順調でしたが、2年目は不作で……。天候や台風といった、自分たちの力ではどうにもならない自然の厳しさを痛感しました。それでも、自分たちの手で育てたものが形になる楽しさがあるからこそ、今日まで続けてこられました。

まるで新規就農者からお話を聞いているみたいです(笑)。具体的には、どのようなスケジュールで動いているのですか?

ゴールデンウィーク頃に種をまき、夏に成長を見守り、10月から11月にかけて収穫します。その後、皮を乾かして準備を整え、農閑期に入る12月から2月にかけて、お客さまに「ミニぞうりづくり」の体験を提供しています。収穫したトウモロコシの実は粉砕して、青森屋の馬やポニーの餌にしています。

循環しているのですね。また、地元の学校とも連携されていると伺いました。

はい。私自身、三本木農業高校(現・三本木農業恵拓高等学校)できみがらスリッパについて学んだことが、青森屋への入社動機にも繋がりました。現在は母校だけでなく、地元の中学校や高等学校とも取り組みを行っております。

高校生とは草木染めの取り組みも行っています。野菜の皮や花びらから抽出した色でトウモロコシの皮を染め、華やかなブーケをつくったり、新しい商品開発のアイデアを出し合ったりしています。生徒たちが自分で染めた素材をお客さまが使う場面に立ち会うことで、自分たちの活動が社会と繋がっている実感を持ってもらいたいと考えています。

実際にプロジェクトに関わってみて、きみがらスリッパの魅力はどこにあると感じますか。

伝統工芸品としての素晴らしさはもちろんですが、県外や海外のお客さまに、自分たちの手でその背景にある文化まで直接お伝えできることが大きな魅力です。

種から育てて、収穫して、自分の手で編んで、それがお客さまの思い出の品として手渡される。その一連の流れをすべて体験できることは、ほかにはない喜びです。機能面でも、軽くて丈夫で、夏は涼しく冬は暖かいという優れた特徴があります。

きみがらプロジェクトの今後の展望をお聞かせください。

現在、プロジェクトメンバーは約10名まで増えました。まずはメンバー全員が、技術的に難易度の高い「きみがらスリッパ」を編めるようになることが目標です。

全員が職人として技術を習得し、現在はミニぞうりに限定している体験メニューを、さらに広げていければいいなと思っています。

このプロジェクトを通じて、地元の学生さんたちが「青森にはこんなに魅力的な文化があり、それを仕事にできる場所がある」と感じてくれたら嬉しいですね。今後も、伝統を絶やさぬよう、泥臭く、淡々と、情熱を持って取り組んでいきたいと考えています。

青森の忍耐強さと、伝統への深い愛を感じるお話でした。ありがとうございました。

文・取材

栗本 千尋(くりもと ちひろ)

青森県八戸市出身、在住のライター。高校卒業後に上京。旅行会社、編集プロダクションなどを経て2011年に独立し、フリーライター/エディターに。人が温かく自然豊かな地元で子育てするため、2020年にUターン。雑誌やウェブメディアで、青森の魅力を発信中。取材で訪れて以来の星野リゾートファン。

「青森ねぶた祭」への協賛

青森屋では、これまでのねぶた師の方々との交流のなかで、祭りにかける熱い思いや後継者育成の大変さを知りました。そのため、ねぶたの台数を減らさないために市民が集まって立ち上げた「あおもり市民ねぶた」の思いに賛同し、2022年から協賛を行っています。そして、女性初というだけでなく、未来を担う若手ねぶた師として活躍する北村氏を応援しています。

北村さんは以前、星野佳路代表と「旅の効能」で対談されていましたが、そのときに記事を担当させていただきました。お久しぶりです、よろしくお願いします。

その節はありがとうございます、よろしくお願いします。

まずは青森屋が青森ねぶた祭を応援するようになった経緯を教えてください。

はい。青森屋では、コンセプト「のれそれ青森 〜ひとものがたり〜」のもと、2006年から館内施設「みちのく祭りや」で青森県のお祭りを題材にしたショーをお客さまに披露してきました。そんななか2022年に、青森ねぶた祭の運行団体「あおもり市民ねぶた実行委員会」からお声がけいただき、本格的に青森ねぶた祭そのものへのご協力を開始することになりました。

施設内でのショーにとどまらず、実際のお祭りにまで踏み込んだのですね。

はい。現在は、みちのく祭りやでのショーや、お祭り会場へのバスツアーに加え、「前ねぶた」の制作・運行というかたちで深く関わっています。

運行団体の隊列の先頭にある小型のねぶたを「前ねぶた」と呼ぶが、青森屋からは北村さんに依頼し、過去には「温泉に入ったねぶた」や「跳人(ハネト)」をテーマにしたものを制作していただきました。「温泉に入ったねぶた」は、現在も青森屋の大浴場の入り口前に展示されています。

どのような内容でオファーしたんですか?

前ねぶたの制作は私たちにとっても初めての挑戦でした。通常の大型ねぶたには伝統的なしきたりや題材の制約がありますが、小型の前ねぶたはある程度の自由さがあります。そこで、私たちの自慢である「温泉」と「ねぶた」を掛け合わせた独創的なコンセプトに行き着き、仮のイメージをイラストに起こして北村さんにご相談しました。

最初にお話をいただいたときはすごく嬉しかったのですが、いざデザイン案を見た瞬間に、「これはどうしよう」と、実は悩みました(笑)。ねぶたは本来、戦いに挑んでいる勇ましい姿を描くのが基本です。それが裸で無防備に温泉に浸かっている姿を表現するとなると、「表情はどうすればいいんだろう」と。

どのようにイメージを膨らませていったのでしょうか?

猿が温泉に浸かって気持ち良さそうにしている画像を見たり、いかつい男性が温泉に入るとどんな表情をするんだろう?と、「男性 入浴」「男性 温泉」みたいなワードで画像検索したりしました(笑)。

まさに固定観念を打ち破る挑戦だったと思いますが、この経験は、その後の制作に影響を与えましたか。

本体のねぶたは歴史ものが中心ですが、台座の裏側にある「見送り」などでは、また違った表情を描くことがあります。今回の挑戦を通じて、ねぶたの表現における豊かな可能性をあらためて学ぶことができました。

青森屋のスタッフの方々も、実際に祭りに参加されていると伺いました。ホテルも繁忙期だと思いますが、どのようにしてそんなに深く関わられているんですか。

もう祭りへのパッションですね!お祭り期間は特別シフトを組んで、青森ねぶた祭に集中しています。私や支配人をはじめ、みちのく祭りやの出演者、バスのツアースタッフなど、お祭りに関わりの深いスタッフは、この特別シフトで対応します。「その時期の主役は祭りです」と言えるほどの意気込みです(笑)。

施設スタッフが実際に前ねぶたを引っ張る体験もしていますが、本物のお祭りを知らなければ、お客さまにその魅力を深く伝えることはできないからです。

バスツアーも人気のようですね。

1日80名定員ですが、ほぼ毎日満席です。有料観覧席の手配から移動、お弁当までをセットにすることで、お客さまに負担なく本物のお祭りを体感していただけるのが強みです。リピーターの方も増えています。

昨年からは、1日15名限定で跳人を体験できるプランも開始しました。青森屋オリジナルの跳人の衣装を用意しているほか、北村さんのデザイン入りの「福財布」をプレゼントしています。

それは豪華ですね!今まさに次の制作をオファーされているんですよね?

そうなんです。まだ悩んでいるところですが、星野リゾートの大きなロゴを貼ったスーツケースを、青森屋のポニーが運ぶのはどうでしょうか。今年は午年で、縁起もいいですよね。

また、「馬方」と呼ばれる馬のお世話をするスタッフがいるんですが、馬方がねぶたの武者になっているのも面白いかなと。馬方の方々も青森屋のポニーのお世話をしているので、それも連携してみたいと思っています。

できなくはないと思うのですが、通り過ぎる一瞬でいかに印象に残すかの勝負なので、できるだけ要素は少なく、一つのモチーフを大きくつくった方がいいと思うんです。なので、私としてはポニーちゃんとスーツケースがベストかなとは思います。

または、人物を入れるなら武者ではなくて馬方のおじさんにするのはどうでしょう。私も馬車に乗ったことがあるのですが、訛りがあって地域性を感じられる体験でした。武者が直立しているのは格好がつかないと思うので、優しい表情のおじさんを横に立たせるというのもいいかもしれません。

以前、対談の際に星野代表が「スキーを題材にしたねぶたはあり得るのか」と話していましたが、前ねぶたならそれが叶いそうですよね。

それもいいと思います(笑)!

青森屋がこれほどまでに青森ねぶた祭に心血を注ぐ理由は何でしょうか。

私たちのゴールは青森屋の集客にとどまりません。青森屋をきっかけに青森ねぶた祭を通じて青森県の魅力を知っていただき、ほかの季節、あるいは津軽や下北などのほかの地域にも足を運んでいただく。その積み重ねで「青森県全体のファン」を増やすことこそが私たちの本望です。

青森屋さんのような企業が深く関わってくださることは、私たちねぶた師にとっても大きな意義があります。お祭り以外の時期にも制作の機会をいただけることは貴重な収入源となり、技術の研鑽にも繋がります。また、本物の文化が発信されることで、地域全体の活性化に大きく貢献していると感じています。

北村さんのねぶた師としての今後の目標や展望などがあれば教えてください。

目標は三つあります。一つ目は、この素晴らしいお祭りを子や孫の代、さらにその先まで良いかたちで繋いでいくこと。伝統を守りつつも、時代に合わせた変化を恐れず努力し続けたいです。二つ目は、西日本や海外など、まだ魅力を知らない方々に広く発信していくこと。そして三つ目は、自身の技と表現を極めることです。

技術の面で、最近特に意識されていることはありますか。

特に「墨の線」の描き方が変わってきたと感じています。墨の線にはその人の生き様が現れます。人生と同じように、力強いときもあれば細く流れるときもある。そうした心の強弱を表現できるような、人々の心に残る作品を生涯かけて残していきたいと思っています。

文・取材

栗本 千尋(くりもと ちひろ)

青森県八戸市出身、在住のライター。高校卒業後に上京。旅行会社、編集プロダクションなどを経て2011年に独立し、フリーライター/エディターに。人が温かく自然豊かな地元で子育てするため、2020年にUターン。雑誌やウェブメディアで、青森の魅力を発信中。取材で訪れて以来の星野リゾートファン。

のれそれ青森 ~ひとものがたり~

青森屋のコンセプトは「のれそれ青森 ~ひとものがたり~」。「のれそれ」とは、青森の方言で「目一杯」を意味します。お祭りや温泉、方言、食などのさまざまな青森文化を楽しく体験してもらい、青森のファンになってもらうために、これまでたくさんの旅の提案をしてきました。

まずは、青森屋の根幹であるコンセプト「のれそれ青森 〜ひとものがたり〜」がどのように誕生したのか教えていただけますか?

このコンセプトは、2005年に星野リゾートへ運営が切り替わった際に立ち上げた「コンセプト委員会」で決まりました。性別や年齢を問わず幅広い意見を取り入れるため、各部署から1名ずつ、約8名のメンバーが集まったそうです。

彼らが各地の施設を視察するなかで共通して感じたのは、「その土地の魅力を発信している場所こそが素晴らしい」ということでした。青森屋を訪れるお客さまは、青森全体を旅する感覚で来られるはず。それなら、この施設での宿泊を通じて青森の文化を丸ごと体験できる場所にしたいと考え、方言やりんご、祭りに目を向けた滞在の提案を行うようになりました。

小野寺さんは勤続15年のベテランとのことですが、「馬事業部」という非常にユニークな部署を担当されていますね。

実は「馬事業部」というのは私が現場発案で名付けました(笑)。 当時の総支配人から「青森の馬文化を再現するために馬車をやってほしい」と相談されたのがきっかけでした。 当初は短期雇用の乗馬スタッフでしたが、通年営業のために馬とスタッフが必要だと、正式に入社することになりました。 そのとき連れてきたのが、今も現役の「うるる」と「きらら」です。

猫の駅長さんがいる施設を参考に、「うちは事業部でいこう」と決め、うるる部長、きらら課長という役職をつけました。 私たち人間スタッフは、彼らを支える「サポート役」のような存在ですね。

馬が上司なんですね(笑)。具体的にはどのような活動をされているのですか?

主な仕事は、四季折々の馬車の運行と、玄関での「ウェルカムポニー」によるお出迎えです。馬車は季節に合わせて内装や設備を変えており、夏はテーブルに氷を敷き詰めて風鈴を鳴らし、冬は車内で薪ストーブを焚いて暖をとります。 青森はかつて日本一の軍馬生産地であり、源頼朝の時代から「南部馬」という頑丈な名馬の産地として知られてきました。

また、馬は大事な労働力であり、家族の一員として共に暮らしてきました。時代の変化で馬の姿は少なくなりましたが、青森屋では馬と自由に触れ合いながら、その歴史を感じられる環境を大切にしています。

駒澤さんは地元・三沢市のご出身で、青森屋とは“同い年”だそうですね。

はい、生まれたときからここには青森屋がありました。実は高校生の頃、ここで客室清掃のアルバイトをしていたんです。 そのとき、施設内ですれ違うスタッフの方々の所作がとても美しく、お客さま第一で働く姿に「かっこいいな」と憧れたのが入社の動機です。

実際に働いてみていかがですか?

スタッフ同士が本当に仲が良く、その雰囲気の良さがお客さまにも伝わっていると感じます。今は客室清掃やレストラン、フロントに加え、夜の「みちのく祭りや」のステージにも立っています。体が元気に動くうちに、青森の代表的なお祭りの魅力を直接伝えたいと思い、自ら手を挙げました。

2〜3か月練習して初めてステージに立ったときは、緊張よりも楽しさが勝っていました。 今はほぼ毎日ステージに出て、夏だけでなく一年中お祭りの熱気を届けています。

鎌田さんは五所川原市のご出身で、現在は売店を担当されているとお聞きしました。

はい。私は高校時代、地元の祭り「五所川原立佞武多」に参加していました。 お祭りが大好きだったので、毎日お祭りのショーをやっている青森屋に惹かれて入社しました。

一時期、奥入瀬渓流ホテルに配属されましたが、「どうしてもお祭りをやりたい」と希望して2年目から青森屋に戻ってきたんです。

売店では、どのような商品が人気ですか?

やはり「青森屋でしか買えないもの」を求めるお客さまが圧倒的に多いです。私自身、完売したポニーのぬいぐるみが再販されたときに、かわいくて自分でも買ってしまったほどです(笑)。

また、2016年からは県内事業者との商談会を毎年開催しており、青森屋のコンセプトに合わせたオリジナル商品の開発にも力を入れています。 地元のクリエイターの方々と連携し、共に青森の魅力を高めていくことを大切にしています。

最後に、みなさんの“青森愛”と、お客さまへのメッセージをお願いします。

私は静岡出身ですが、馬のメッカである青森が大好きです。馬車で熱心に馬の話をすると、青森屋のお客さまは温かく受け入れてくれます。個人的な夢として、将来的には、観光だけでなく教育や福祉の場でも馬が活躍できる社会を目指したい。

青森屋は、お祭りと温泉、そして馬が共生する稀有な場所です。ぜひ、馬に会いに来てください。

青森の人の温かさが大好きです。ずっとここにいたいと思える、この魅力をより多くの方に発信していきたいです。「青森に来るなら青森屋」と思っていただけるよう、これからも全力を尽くします。

私は産休・育休を経て戻ってきましたが、子育てが落ち着いたらまた絶対に「みちのく祭りや」のステージに戻りたいと思っています。30代の今だからこそできるステージを届けたいです。青森屋は、お祭り、馬、そして個性豊かなスタッフという“人”で成り立っています。

まさに“人で成り立っている青森屋”を体現するみなさんのお話でした。

文・取材

栗本 千尋(くりもと ちひろ)

青森県八戸市出身、在住のライター。高校卒業後に上京。旅行会社、編集プロダクションなどを経て2011年に独立し、フリーライター/エディターに。人が温かく自然豊かな地元で子育てするため、2020年にUターン。雑誌やウェブメディアで、青森の魅力を発信中。取材で訪れて以来の星野リゾートファン。

苔コンテンツ

奥入瀬渓流ホテルでは、これまでに「苔さんぽ」や「苔玉づくり」のような体験から、館内にある壁一面が苔で覆われた「苔アートウォール」に、苔モチーフに包まれた「苔スイートルーム」、苔をイメージしたフードを楽しめる「苔アフタヌーンティー」「苔パフェ」まで、さまざまなコンテンツを展開しています。

河原林さんは奥入瀬渓流ホテルでツアーガイドをしているそうですが、入社してすぐアクティビティユニットに配属されたんですか?

いえ、初めの頃はサービスチームで、主にフロントやレストランサービス、客室清掃を担当していました。

あるとき、休みの日に奥入瀬の自然の中へ足を運んだら、景色に感動して泣いてしまったんです。その熱が冷めないままアクティビティユニットへ行き、通いつめるようになりました。その後、公募があったので応募し、1年ちょっとしてから異動しました。

奥入瀬のどんな景色に感動したんですか?

紅葉シーズンだったのですが、自然の色合いや音が、ダイレクトに心に響きました。そのまま散策していたら苔さんぽ中だった師匠の小林に会って、ガイドしている姿がすごく輝いて見えましたね。

小林さんに憧れてガイドを目指したんですね。奥入瀬渓流ホテルでは、苔コンテンツをたくさん発信していますが、苔の魅力って何でしょうか?

奥入瀬渓流を語る上では絶対に欠かせない存在です。苔がいなければ、奥入瀬はきっと岩の谷で終わっていました。もともと八甲田山が噴火して、火砕流が流れ込み、形成された岩だらけの大地だったんですね。そこへ、十和田湖が決壊することによって岩の大地がくり抜かれ、削り取られていき、谷が完成しました。

ただ、岩の上には水も土もないので、根っこも張れない状態でした。そこで出てきたのが苔たちの存在です。苔は根っこもないフットワークの軽い植物で、「まずは僕たちに任せてください」と。

あ、今のは苔のセリフですね(笑)。

はい。岩の隙間にまず苔たちが入り込んで、仮の根っこで一生懸命しがみついて、乾燥して、だんだん苔むしていく。苔たちの間でも世代交代があるので、彼らが土に還って、土壌環境が作られ、土の層ができる。

その上にまたモフモフと苔むして、鳥や風によって種が運ばれてきて、苔のマットの上に落ちていく。そこから栄養をもらったり、水をもらったり、支えてもらいながら芽を出して成長して、枯れて土に還る。それを繰り返していくうちに土壌もできて、豊かな森ができあがったんです。

苔、すごい。河原林さんが特に推している苔の種類もあるんですか?

“箱推し”ではあるのですが、奥入瀬渓流には約300種類あるとも言われているので、頑張って絞ると、まずは苔界のアイドルのタマゴケですね。青りんごのようなかわいらしいフォルムで、タマゴケを見るために奥入瀬にいらっしゃる方もいます。

あとは、鱗が集まったような見た目のジャゴケというのがいまして、ルーペで見ると背中がゾワゾワしてくるんです。見た目的にちょっと苦手かもと思っていたんですけど、師匠に言われて指でこすって嗅いでみたら、フレッシュハーブのような爽やかな香りの子や、牧草のような渋い香りの子、あとは松脂のような香りの子がいたりして。よくジャゴケの生えてる場所を見ると、すごく目立つような場所に群生するわけではなくて、ちょっと控えめなんですよね。「そこにいるのね」っていう、ギャップにやられました。

お客さんからの嬉しい反響などはありましたか?

「苔に興味はなかったけれど、ツアーに参加して好きになったので苔玉を持って帰ります」と言ってくださることがあります。それだけ苔に目覚めてくださったんだなと思うとガイド冥利に尽きます。他にも「森の見え方が変わりました」、「普段であれば見逃してしまうところに目がいくようになりました」と言っていただけると、すごく嬉しいです。

ただ、マニアックな愛を、そのまますべてのお客さまに伝えるのは、実はすごく難しいことです。私たちの課題は、「食事を楽しみたい」「部屋でくつろぎたい」というお客さまに、どうやって苔の魅力を届けるかということでした。

「苔アフタヌーンティー」や「苔スイートルーム」などは、そうした課題から生まれたのでしょうか?

はい、試行錯誤の連続でした。最初は「緑色だし抹茶の粉をかければ苔っぽくなるんじゃないか」というレベルからスタートしたのですが、苔マニアからすると、それでは許せない。「これはタマゴケの質感じゃない!」「岩の上に苔がむす様子が表現できていない!」と妥協できませんでしたね。

ただの「緑色の食べ物」ではなく、ルーペで覗いたときの感動を再現したいので、料理長や料飲スタッフに頼み込んで、苔のふわふわ感をムースで表現したり、岩に見立てたスイーツの質感を追求したり。「苔アフタヌーンティー」でコケの豊かさやストーリーを感じられるクオリティにまで磨き上げました。

熱量がすごい……!

食や滞在の体験を入り口に、たくさんのお客さまに苔に興味を持っていただけるようになったら本望です。

文・取材

栗本 千尋(くりもと ちひろ)

青森県八戸市出身、在住のライター。高校卒業後に上京。旅行会社、編集プロダクションなどを経て2011年に独立し、フリーライター/エディターに。人が温かく自然豊かな地元で子育てするため、2020年にUターン。雑誌やウェブメディアで、青森の魅力を発信中。取材で訪れて以来の星野リゾートファン。

五感で学ぶふるさと学習

奥入瀬渓流ホテルは、地元の小中学生を対象に「氷瀑ライトアップツアー」や「奥入瀬コケ博士」体験会、「ふるさと学習」などを実施。五感で自然と向き合う体験を通し、未来を担う子どもたちが、いつか世界に誇れるこの奥入瀬渓流の魅力を、自らの言葉で語れるように。そんな願いを込めて、この自然を次世代へと繋いでいます。

小林さんはこのあたりの出身なのですか?

いえ、大阪出身です。もともと教員志望でしたが、学生時代は勉強よりスノーボードにハマってしまい……「ゲレンデがある施設なら毎日滑れるぞ」という不純な動機で就職先を探し(笑)、星野リゾートへ入社しました。2年目のとき、ガイドの師匠にあたるスタッフが奥入瀬渓流ホテルでアクティビティユニットを立ち上げると言い出し、「経験不問、自然に興味がある人」という募集に、素人同然で飛び込んだのが始まりです。

そうなんですね! 奥入瀬渓流ホテルでは、地元の小中学生に向けた自然の体験会を行っているとのことですが、取り組みのきっかけは何だったのでしょうか。

「地域に誇ってもらえるホテルでありたい」という想いから、2021年12月に、十和田市にある法奥小学校の児童とその保護者を、夜の「氷瀑ライトアップツアー」に招待したのが始まりです。ツアーを開始して5年目だったので、周年イベントを兼ねて実施しました。ちょうどコロナ禍で学校行事が制限されていた時期なので、地域の方にあらためて近場の自然やよさを知ってもらいたいという思いがありました。

苔をテーマにした「苔さんぽ」や「苔玉作り体験」に招待したほか、2025年には十和田市立第一中学校の生徒さんたちに「ふるさと学習」も実施しました。

普段のガイドと子ども向けで違いはありますか?

これが想像以上に大変で...…子どもは正直で、つまらないとすぐ飽きてしまうし、大人向けの内容をそのまま話しても難しいので、学校へ行って先生と相談し、資料を一から作り直しました。「この漢字、4年生で習うっけ?」と教科書を確認したり、「氷瀑」なんて言葉をどう噛み砕くか悩んだり。華やかなツアーの裏で、必死の翻訳作業でした。

参加者側の違いとしては、積極度ですね。大人のツアーだと質問を投げかけても、あまり返ってこないこともありますが、子どもたちからはバンバン返ってくるので、すごく新鮮です。

子どもたちに自然学習を提供することの意義って何でしょうか。

子どもの頃の体験ってすごく大事だなと思います。自分の経験を振り返ってみると、小学生のときに長野の親戚の家へ一人でバスに乗って行き、森の中でカブトムシを探したことをすごく覚えているんです。それが自然好きの原点だったのかなと。

「ここっていい場所だな」「楽しかったな」という思い出が子どもたちの中に残ってくれたら、いつか大人になったとき、帰る場所だと思ってくれるかもしれません。ゆくゆくは、そのうちの一人くらい、うちのホテルに就職してくれたら、より嬉しいんですけどね(笑)。

地元に残るか、出るか、戻ってくるかというときに、魅力的な就職先があるかどうかが重要なので、星野リゾートが地元にあることは、子どもたちにとっても大きな意味があると思います。

ちょうど先日、十和田第一中学校の生徒さんが職場体験に来てくれたんです。自分で行きたい場所を選ぶ制度らしいのですが、これまでの活動で知った上で好意的に見てもらえたのだと思うと嬉しいです。

小林さんはガイドで奥入瀬の魅力を伝えるときに、どんなふうに話しますか?

市街地から車でちょっと走っただけで、これだけ質が高い自然がしっかり残っている場所は、なかなかないと話しています。人の手が入っていない自然を求めると、どうしても山奥や登山など、ハードルが上がりがちです。でも奥入瀬渓流は小さいお子さんから年配の方まで誰でも楽しめる自然が昔から残されている。

また、奥入瀬は十和田湖が水源でダムの役割をしてくれるので、急激な増水が起きないんです。だからすぐそばに道を作ることができていて、目と鼻の先に川が見られます。

アンテナを張っていると、いろんな発見があります。苔を見たり、鳥の声に耳を澄ませたりしていると、結局100mも進まずに帰ってくることも。そんな魅力が14kmにわたる範囲に広がっているんです。

小林さんの強い奥入瀬愛を感じるのですが、今後別の土地へ行く可能性もありますか?

僕は青森で結婚して、家もこっちに建てたので、もう本質的に青森人なんです。僕の人生でこの先何十年、ずっと奥入瀬を見続けていくのは決まっていること。奥入瀬にあるものすべて、何でもとにかく広く深く探求していきたいです。

noteで「奥入瀬日和」という日記を書いているのですが、2年くらい毎日更新していて、今では700記事を超えました。

毎日更新! 休みの日でも行くということですか。

はい、やめるにやめられなくなっちゃって。更新するには写真をたくさん撮らなければならないので、これまでと比べても奥入瀬にいることが多くなりました。休みの日でも、アウトドアの格好をしているので、「あの人はいつも奥入瀬にいるよね」みたいな感じで認識されています(笑)。

奥入瀬に行けば会える人ですね。

最後に小林さんが目指す「ガイドとしての理想」を教えてください。

「奥入瀬の一部になること」ですね。ありがたいことに10年続けてきて、「小林さんに案内してほしいからまた来たよ」と言ってくださるお客さまもいらっしゃいます。「奥入瀬渓流に行きたい」じゃなくて、「小林さんがいる奥入瀬渓流に行きたい」という目的になれたら、奥入瀬の一部になれる気がするんです。

文・取材

栗本 千尋(くりもと ちひろ)

青森県八戸市出身、在住のライター。高校卒業後に上京。旅行会社、編集プロダクションなどを経て2011年に独立し、フリーライター/エディターに。人が温かく自然豊かな地元で子育てするため、2020年にUターン。雑誌やウェブメディアで、青森の魅力を発信中。取材で訪れて以来の星野リゾートファン。

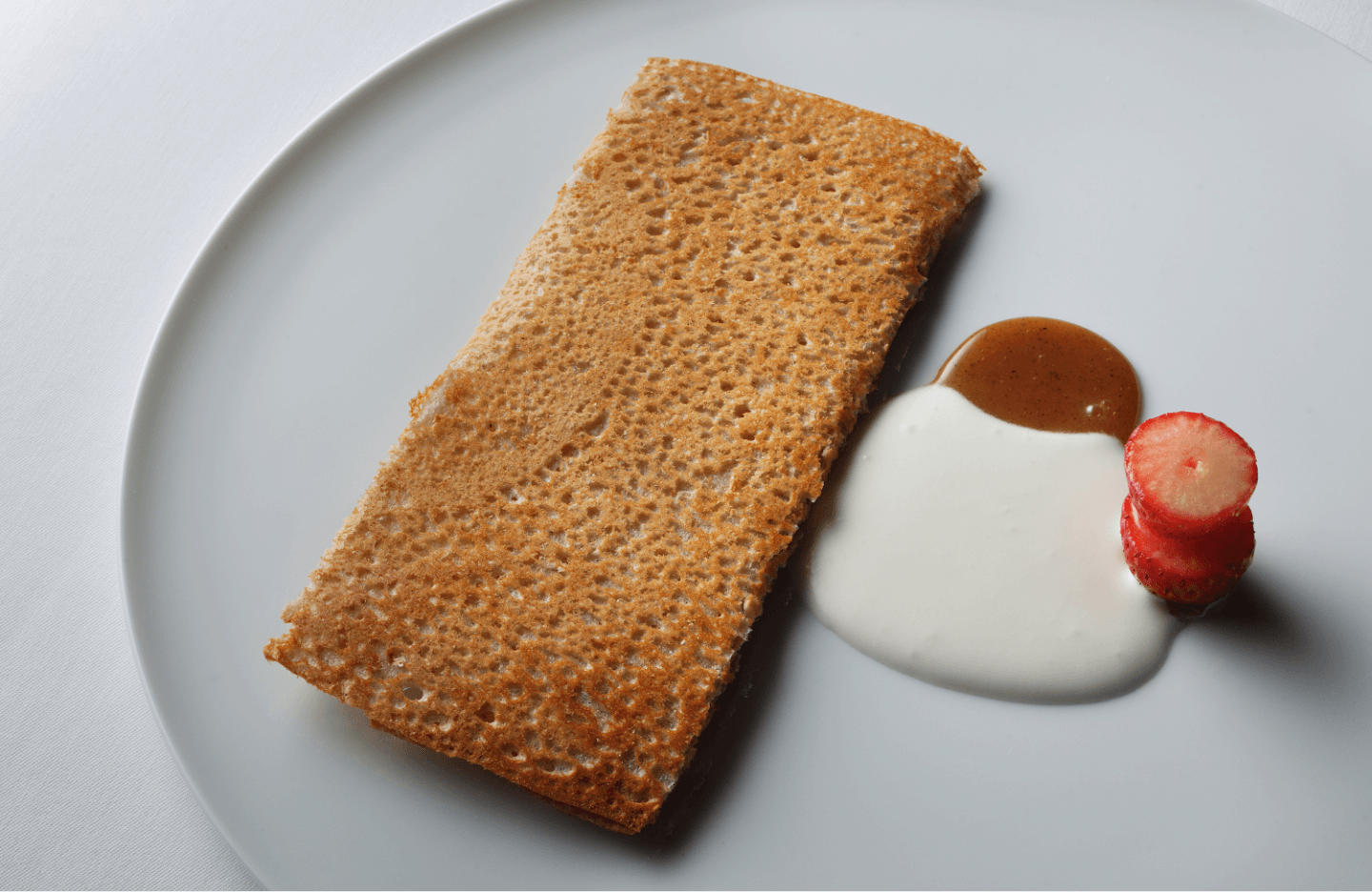

フレンチレストラン「Sonore」

渓流の自然、旬の食材を駆使した現代的なフランス料理、選び抜かれた銘醸ワインを楽しんでいただくレストラン。お食事は奥入瀬渓流沿いで食前酒とアミューズを味わうアペリティフから始まります。四季の移ろいと、季節の恵みを楽しめます。

簑原さんは2019年のSonoreの開業から携わったそうですが、当時から変わったところはありますか?

最初は渓流沿いのグランメゾンをイメージして立ち上げたため、フォアグラやキャビアを使うような骨太なクラシックフレンチを提供していました。2020年の夏から、前任の総料理長がシフトチェンジして、イガメンチやいちご煮、けの汁といった郷土料理をフレンチに落とし込んで、風土を感じられるようなメニュー構成になりました。青森にはいい食材がたくさんあるので、輸入食材に頼らなくてもフレンチのコースを組めるんです。

郷土料理はどうやって調べているんですか?

最初はインターネットも使って調べていたんですけど、今の時代に合わせて新しくなったレシピが多いので、本を読んでみたり、知り合いのおばあちゃんのところや婦人会に顔を出したりしています。

いろんなところに顔を出していらっしゃるんですね。とはいえ、郷土料理や食材にも限りがあるので、メニューを考えるのは大変じゃないですか?

四季で構成を変えるので年4回メニューを考えますが、毎回が自分への挑戦です(笑)。食材には旬があり、その時期に使いたい食材は毎年だいたい同じなので、自分のボキャブラリーを増やしたり、食材を組み合わせたり。「ネタが尽きた」と言わないで済むように、日々勉強しています。

食材探しもご自身でされるんですか?

そうですね。最近は人づてに紹介いただくことの方が多いですが、それでも最初は農家さんや漁師さんのもとへ直接足を運んで、その思いを聞いています。

安定的に使い続けることが大切なので、できるだけ毎年食材を使わせてもらっています。

普段はどうやって料理のインスピレーションを得るのでしょうか。

全国のレストランを食べ歩きしてリサーチするのはもちろんですが、知人が味噌や漬物を仕込むときに、「一緒にやる?」と誘ってもらうこともあります。また、郷土料理を実際の家庭ではどんな食べ方をしているのか、地元周りの人に聞くこともが多いですね。例えばですが、「けの汁に卵を入れて、出し巻き卵みたいにしちゃった」みたいな話でも良くて。その家でしかやっていないかもしれなくても、発想のもとになるので。

それこそが家庭で昔から食べられてきた料理ですもんね。以前、Sonoreで食事させてもらいましたが、郷土料理の要素がフレンチに昇華していてとても感動しました。そういう、地元の人からのリサーチから生まれたメニューがあれば教えてください。

南部地方には、生地をこねて、平らに伸ばし、三角形に切ったものを茹でて、ニンニク味噌などをつけて食べる「そばかっけ」という郷土料理があるのですが、おじいちゃんがかっけを茹でずに薪ストーブで炙って食べているのを見たんですよね。

そこから着想を得てデザートにしたことがありました。南部地方ではそば粉を練って味噌をつけた串餅という食べ物があるので、そば粉をくるみと味噌をペーストにして、そば粉のガレットとして焼き上げたんです。

お、おいしそう……! お話ししていると簑 蓑原さんはすごくストイックに思えるのですが、レストランに行ったとき、どんなふうに料理と向き合っているんですか?

自分もレストランの世界観を作り上げている一員だという気持ちで食事しています。いかにも同業のような雰囲気を出すのはよくないので、メモをとったり料理を分解して食べたりとかはしないようにしていますね。

できるだけ何のバイアスも入れずに、シェフの意図を汲んでみて、自分の感じ方が料理の説明と合致していたら、通じ合っているみたいで嬉しいです。一番勉強になるのは、自分が予想していた意図とまったく違うところで発見があると、「やられたな」と。

やっぱりストイックだ……。生産者さんとの関わり方にも、その姿勢は表れていますか?

大事にしているのは「良いときだけ付き合うのではない」ということ。自然相手だからこそ、不作や不漁の年も当然あります。でも、そういうときこそ継続して食材を使わせてもらう。それが料理人としてできる一番の応援だと思っています。

Sonoreとして今後の展望はありますか?

今は渓流アペロでフィンガーフードを提供しているのですが、例えば外で調理して、できたてを食べられるようにできたらと思っています。いろいろとハードルはあるのですが、今後かたちにしていきたいですね。

それは楽しみです!

文・取材

栗本 千尋(くりもと ちひろ)

青森県八戸市出身、在住のライター。高校卒業後に上京。旅行会社、編集プロダクションなどを経て2011年に独立し、フリーライター/エディターに。人が温かく自然豊かな地元で子育てするため、2020年にUターン。雑誌やウェブメディアで、青森の魅力を発信中。取材で訪れて以来の星野リゾートファン。