約200年ぶりに復活した「祇園祭・鷹山」。今後注目の見どころを紹介

提供: 鷹山保存会

京都の夏の風物詩「祇園祭」。2022年はコロナ禍を経て3年ぶりに主要行事の「山鉾巡行」が行われましたが、その盛り上がりに華を添えたのが、勇壮な姿の「鷹山(たかやま)」でした。長い中断を経て、196年ぶりに後祭で巡行復帰を果たした鷹山は、今後さらなる復興が期待されています。ここでは、知られざる鷹山の歴史や見どころ、2023年以降の注目ポイントをご紹介します。

祇園祭のハイライト「山鉾巡行」とは?

日本三大祭りのひとつである「祇園祭」は、京都・祇園にある八坂神社で、7月の1ヶ月間にわたり行われる祭礼です。その起源は9世紀、京都に蔓延した疫病の退散を祈る神事としてはじまりました。祭のハイライトは、八坂神社の御祭神を乗せた神輿を町へ迎える7月17日「前祭(さきまつり)」と、神輿を神社へ還す7月24日「後祭(あとまつり)」の2日間。両日とも神輿渡御に先立ち、絢爛豪華な山鉾が都大路をめぐる「山鉾巡行(やまほこじゅんこう)」が行われます。山鉾の数は前祭で23基、後祭で11基。まるで絵巻物から抜け出してきたようなその姿は「動く美術館」と称され、ユネスコの無形文化遺産に登録されています。

鷹山のいろは:500年の歴史と復興までの歩み

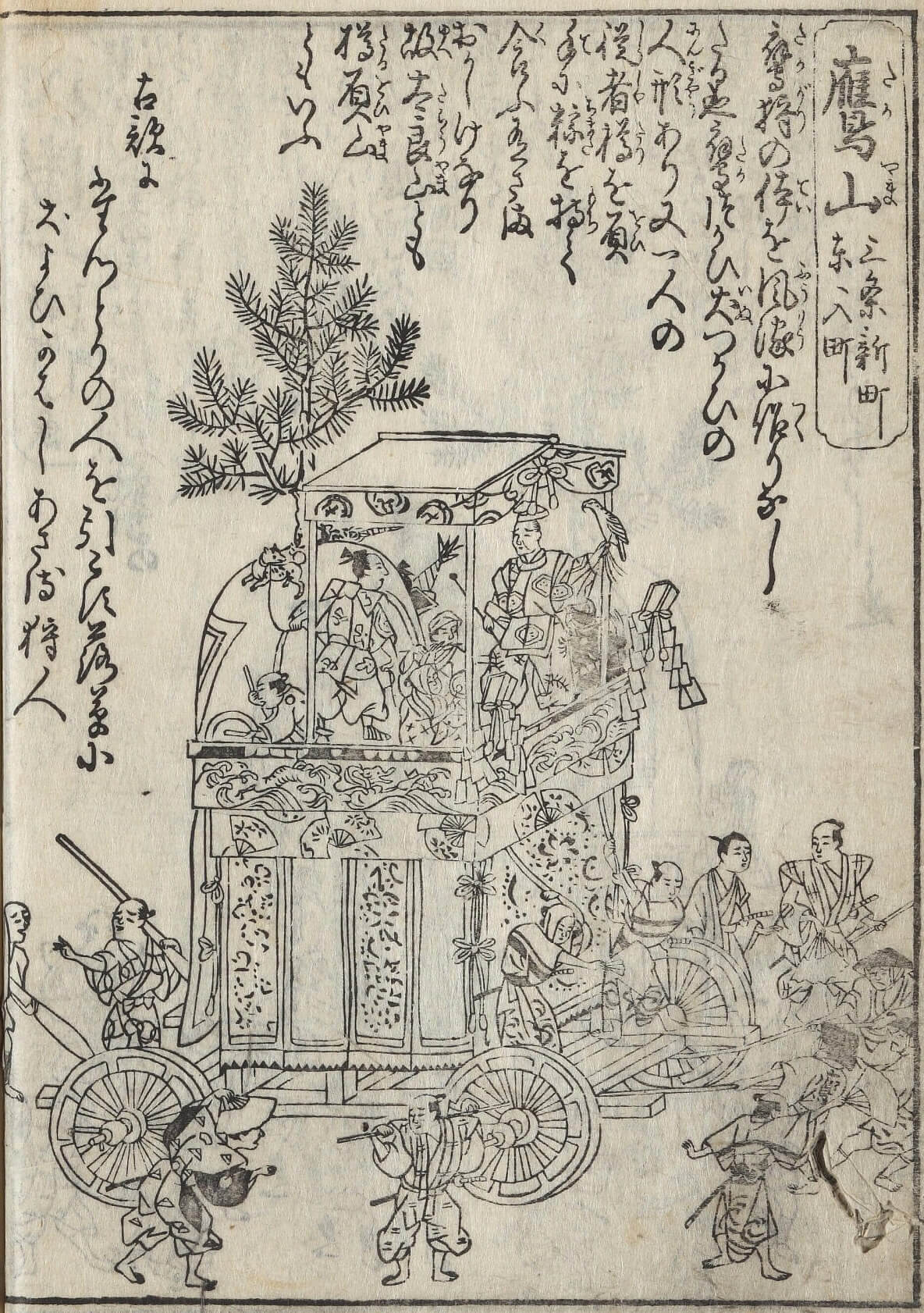

祇園祭の山鉾巡行がはじまったのは、室町時代初期(14世紀)と言われています。京都の町が焼き尽くされた「応仁の乱」(1467年)以前には、60基近い山鉾があった記録があり、なんと現存する山鉾の多くがこの時代から続いているもの。鷹山保存会の山田純司理事長によれば、2022年に巡行に復帰した鷹山もそのひとつで、当時は「鷹つかひ山」と呼ばれていたそうです。名前の由来は、鷹を遣って獲物を狩る「鷹狩り」をモチーフにしているため。はじめは肩でかつぐ小さな山でしたが、後に大屋根がついた曳山(ひきやま)へ発展。毎年巡行の順番が決まっている「くじとらず」の山となり、後祭の最後から2番目に登場するようになりました。

そんな由緒ある鷹山でしたが、1826年(文政9年)の大雨で大きな損傷を受けたため、翌年から巡行に参加しない「休み山」となります。さらに幕末の禁門の変に伴う大火で、本体や装飾品のほとんどを焼失し、巡行復帰の道はより険しいものとなりました。復興の機運が高まったのは、巡行休止から190年近く経った2012年頃から。町内の有志や研究者を中心に、復興に向けた勉強会や調査がスタートし、2014年には囃子方(はやしかた)も結成。全国からの支援、京都の職人技にも支えられ、ついに2022年に山を復原。悲願であった巡行復帰を果たしたのです。

約200年を経て、蘇ることができた理由

200年近い空白の時を経ながら、鷹山が不死鳥のように蘇ることができたのには、どんな理由や背景があるのでしょう。山田理事長は、「幾多の災害によってほぼすべてを焼失した鷹山ですが、大切な御神体だけは町内で大切に守り継ぐことができました」と話します。現存する3体の御神体の頭と腕は、実は、250年以上前の江戸中期に作られたもの。この存在が町内の人々にとって、大きな心の拠り所となったに違いありません。「町内には江戸後期の巡行休止中に記された鷹山の記録も伝わっています。後世の復活を信じ、先人たちが残してくれた記録が大変役に立ちました」。

鷹山の御神体は、鷹を扱う「鷹匠(たかしょう)」、猟犬を引く「犬飼(いぬかい)」、道具を入れた樽を背負う従者の「樽負(たるおい)」の3体で、毎年7月22日と23日に、中京区衣棚町の会所でお披露目されます。平安時代の公家・在原行平が、天皇の御幸で鷹狩りをする場面と伝えられており、どことなく優美な雰囲気が漂います。

密着! 鷹山の祇園祭2022

2022年に復活した鷹山の1ヶ月を、写真で振り返ります。毎年の行事日程は変わらないので、次回見学する際の参考にしてみてください。

◉7月5日 吉符入り

祇園祭の神事はじめは「吉符入り(きっぷいり)」といい、各山鉾の町内で行われます。鷹山では7月5日に行われ、この日から揃いの浴衣を着ての囃子稽古がスタート。お囃子は、太鼓、鉦(かね)、笛(能管)の3つの和楽器で奏でられ、子どもたちも参加します。祭提灯のほのかな灯りの下、町内にコンチキチンの軽やかな音色が響き渡りました。

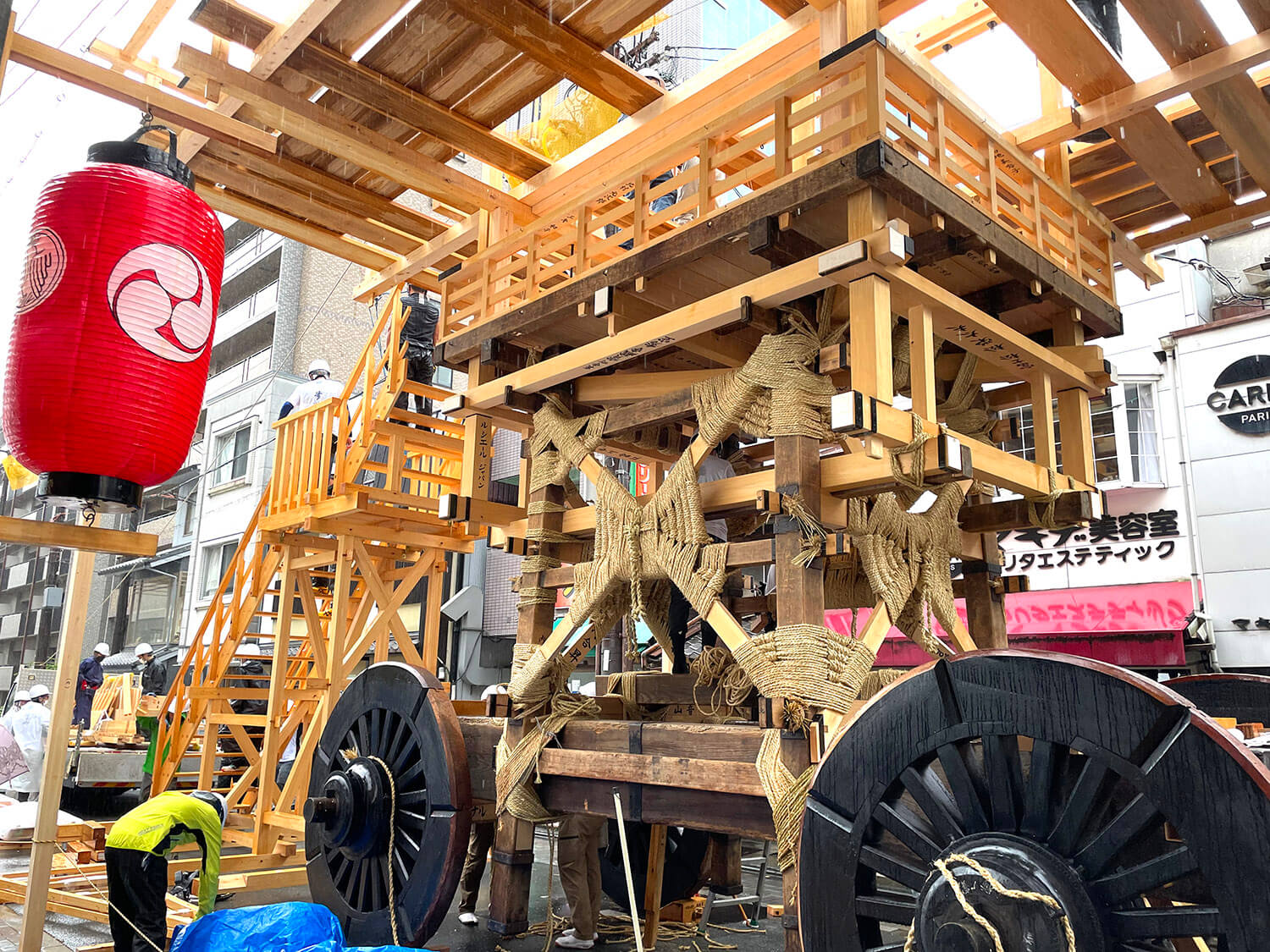

◉7月18日〜20日 山建て

後祭に参加する鷹山では、前祭を終えた翌日の18日早朝から山建てがはじまりました。山鉾の基礎部分は釘を使わず、「縄がらみ」と呼ばれる荒縄を巻きつける伝統技法で組み立てられます。2日目は一時的な豪雨に見舞われながらも、無事に組み立てが完了しました。

山建てを見ていると、鷹山では寄進を受けて新調した部材と、歴史を感じる古い部材の両方を用いているのがわかります。実は、大きな黒い車輪を「船鉾」から、舞台を支える櫓を「菊水鉾」から、山の重心を支える石持(いしもち)を「放下鉾」から譲り受け、修理した上で使っているそう。時代を超えた、たくさんの人々の思いが鷹山に込められているのが分かります。

◉7月20日 曳き初め

組み立て終えた山を試し曳きする行事が「曳き初め(ひきぞめ)」。美しく飾り付けられた山に囃子方が搭乗し、三条通を400mほど往復しました。平日にも関わらず沿道は多くの人であふれ、鷹山の記念すべき最初の一歩を見守りました。

祇園祭の山鉾の形態は、大きく「鉾」「曳山(ひきやま)」「舁山(かきやま・人が肩に担ぐもの)」に分けられ、鷹山は「曳山」の一種です。鉾に負けない大きさを誇り、真松と呼ばれる松を立てるのが特徴。復原された鷹山は高さ17m、総重量10トンを超え、祇園祭の曳山のなかでも最大級を誇るそう。ぎしぎしと大きな音を立てながら前進する姿は圧巻でした。

◉7月21日〜23日 宵山

山鉾巡行の1〜3日前に行われる「宵山(よいやま)」は前夜祭にあたる行事。各町内で山や鉾への一般搭乗や、厄除けのちまきやお守りの授与、祇園囃子の演奏などが行われます。山の復興後、初めての宵山を迎えた鷹山は、交通整理が行われるほどの大賑わいに。真新しい駒形提灯に灯りが点されると、周りは眩いほどの輝きに包まれました。

また、7月23日夜には、翌日の山鉾巡行の晴天を願う「日和神楽(ひよりかぐら)」も奉納されました。

◉7月24日 後祭 山鉾巡行

2022年7月24日。ついに196年ぶりに、鷹山が後祭の山鉾巡行に復帰する日。これ以上ない晴天に恵まれ、最高気温は34.7度! 沿道の熱気も最高潮に達するなか、鷹山は都大路を堂々と渡り、最大の見せ場である「辻回し(方向転換)」も無事に成功。見事に巡行復活を遂げました。

この日、長年の悲願を果たした鷹山ですが、「ようやくスタートラインに立ったばかり。これからが正念場です」と語る山田理事長。その眼差しは、早くも次の未来を見据えています。鷹山はこれから時間をかけて、白木の土台を漆塗や金細工などで飾り、往時の華麗な輝きを取り戻していく予定だとか。「やるべきこと、やりたいことはまだまだ山積みなのです」と笑顔で語ります。

歴史を遡ると、どの山鉾も短期間で今日の姿になったわけではありません。町衆の手で、毎年少しずつ装飾が加えられ、修復も施されながら、長い年月をかけて美が磨き上げられてきたのです。「歴史ある山を復興させていくのは、最高に刺激的な体験です。私たちの世代が独り占めしては、もったいない。次の世代の担い手を育て、彼らがさらに新しい歴史を刻んでいく姿を楽しみにしていきたいですね」(山田理事長)。

お楽しみはこれから。2023年以降の鷹山の楽しみ方

2022年、鷹山の歴史的瞬間を見られなかったからと、落ち込む必要はありません。晴れて表舞台に戻ってきた今、夏が来るたびに何度でも鷹山を訪ねることができるのです。それに、鷹山の復興はまだはじまったばかり。年々、進化を重ねていく過程を目撃し、応援するツウな楽しみもあります。そのひとつが、種類豊富な鷹山の授与品のコレクション。凛々しいデザインの厄除けの「ちまき」をはじめ、毎年色が変わる手ぬぐい、愛らしい「鷹」「犬」「ちまき」型のおみくじ、洒落た扇子、絵葉書、文具など……。どれも縁起物であるのはもちろん、売上が鷹山の未来を支える力になるのもうれしいものです。

次回、宵山で鷹山を訪ねたら「懸装品(けそうひん)」と呼ばれる装飾品にも注目を。京の職人技によって、江戸後期の鷹山の装飾が蘇りはじめています。たとえば、胴の上部を飾る3層の「水引(みずひき)」は、京都の龍村美術織物が精緻な手織りで復元したもの。雲や麒麟(きりん)が立体的に浮かび上がって見えてきます。

山の胴部を飾る毛織物は、記録資料を元に西アジアから仕入れた舶来品。前面や後面にはアンティークのトルコ絨毯が、側面の「胴懸(どうかけ)」には、イランの工房で2年以上かけて新調されたペルシア絨毯が用いられています。蟹や蓮、ざくろなどの文様も再現されており、なんともエキゾチックです。

山鉾の後部を飾る「見送(みおくり)」は、各山鉾がとっておきのお宝を飾る場所。鷹山では、京都の染色家・皆川月華が1986年に「将来の復興のために」と寄贈した『鷹之図(染彩猛禽之図)』を飾ります。風を受けると、大きく羽ばたいて見える姿も壮観です。こちらもお見逃しなく。

知るほどに奥深い、鷹山の歴史や伝統の数々。祇園祭 34基の山鉾のなかで、贔屓(ひいき)にする山鉾がひとつあると、祭への愛着もぐんと深まるもの。ぜひ次回の祇園祭を訪ねて、鷹山の魅力にたっぷりふれてみてください。

取材協力:鷹山保存会

https://www.takayama.or.jp/

「OMO5京都祇園」の特別イベント